|

|

- 자유 주제로 사용할 수 있는 게시판입니다. - 토론 게시판의 용도를 겸합니다.

| Date |

2021/07/05 00:19:31 |

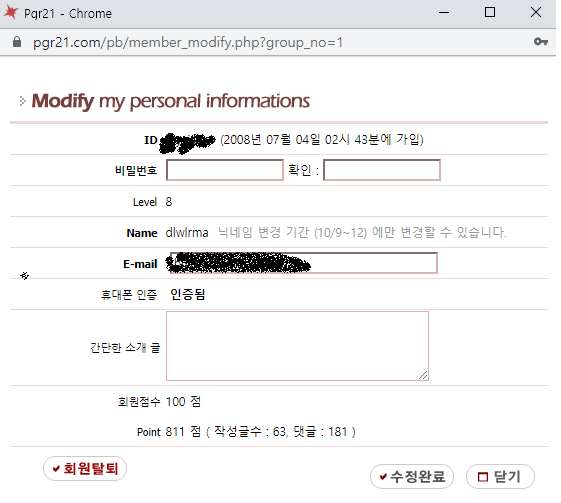

| Name |

dlwlrma |

| File #1 |

14.png (18.1 KB), Download : 63 |

| Subject |

[일반] [14]선지 해장국 |

21년 7월 5일부로, 정확히는 가득 채운 13년 그리고 14년차의 시작입니다.

아래글처럼 학생이었던 제가 어느새 한 아이의 아빠가 되었네요.

뜨거운 여름, 장마철이지만 모두 힘내시고 가내 평안하시길 바랍니다.

#

우리 아빠는 사장님, 엄마는 사모님이었다.

해장국집의.

가게특성상 24시간 영업이라 12시간씩 2교대를 하셨으며,

엄마 혹은 아빠 한 분은 어둠을 지키기 위해, 낮에는 늘 주무시고 계셨다.

당시 어렸던 누나와 나는 배가 고파질때면 주무시던 부모님을 깨워 밥을 달라고 졸랐고

부모님은 단 한번의 싫은 내색 없이 밥을 차려주시곤 묵묵히 돌아가 잠을 청하셨다.

누나는 선지 해장국을, 나는 뼈 해장국을 좋아했다.

#

평소와 다름 없이 학교를 마치고, 혹시라도 잠드신 엄마가 문여는 소리에 깰까 조심히 문을 열고 까치발로 방에 들어왔다.

당시 디아블로2가 유행이었으며, 어린나이지만 알리바바와 탈라셋을 끼고 앵벌이를 하며 trade-xx방의 이곳저곳을 누리고 다녔다.

몰컴인지라 키보드, 마우스 소리가 방안에 퍼지는 것이 무서웠고,

엄마가 깨는 즉시 컴퓨터를 끄고 방에 들어가 숙제를 해야했으므로... 안들키고 독차암을 모으는 것이 인생의 낙이었다.

9시가 훌쩍 넘은 시각, 저녁도 잊은 채 열중했지만 한가지 이상한 점이 느껴졌다.

집은 너무 조용했으며, 엄마의 코고는 소리는 들리지 않았다.

심증만 있던 와중 따르릉 전화가 왔다.

엄마였다. 병원이었고, 누나가 많이 아프다고 한다.

"저녁은 식탁위에 국 데워먹고... 엄마는 오늘 못갈거 같으니까 내일 학교 늦지않게 가고..."

처음 느껴보는 올나잇이었다.

담담한 목소리로 알겠다 하고 전화를 끊자마자 컴퓨터로 달려가 새벽 늦게 까지 게임을 하다 지쳐 잠든 나였다.

그리고 다음 날, 일어나 향한곳은 학교가 아닌 삼성병원 장례식장 102호였다.

#

검정 옷을 입혀주는 엄마의 손은 떨렸으며, 단 1초도 엄마의 눈에선 눈물이 고이지 않은 적이 없었다.

부유하진 않지만 형편에 맞게 스스로에게 주어진 일을 하며, 살갑진 않아도 누구보다 서로를 아껴주는 가족이었다.

누나는 우리 가족의 윤활유이자 가장 큰 톱니바퀴였다.

나에게 있어서는 부모님과 친구 사이의 그 어떤 존재였으며 내가 아는 사람 중 제일 똑똑했다.

'누나 사람은 죽으면 어떻게 돼??' 라는 질문에 소피의 세계를 건내주던 누나였고

주민등록번호 뒷자리의 1 다음 000이 종로 출생 이라는것도 누나가 알려줬었다.

하지만 이젠 국화꽃들 사이에 환히 웃는 누나가 있었고 우리는 모두 같이 울었다.

조문객들은 울먹이며 나의 손을 잡고, 엄마를 안으며 펑펑 울었다.

15년이 지난 지금도 나는 누나가 쓰러졌던 약국 앞 횡단보도를 건너지 못하고, 무쏘를 무서워한다.

처음이자 마지막으로 생일선물로 준 TATE 반팔티셔츠를 못버리고, 그 뒤로 디아블로를 하지 않는다.

#

며칠 전, 우리 부부에게 새 생명이 찾아왔다.

산부인과를 나오는 길, 해장국 집에 들러 선지 해장국을 먹던 와중에 울컥 차올라 펑펑 울어버렸다.

아직 내 마음 속 중학생인 누나가 조카를 안아들고 기뻐하는 모습이 그려졌다.

뭐가 그리 급해 빨리 갔냐고, 고모가 친조카 유모차는 사줘야 하지 않냐고 마음속으로 외쳤다.

아마도 미안..하다고 했겠지.

다 큰 남자가 우는게 민망했는지 아내는 그렇게 감동적이냐고 물었지만, 아무말도 할 수 없이 눈물이 나와 고개만 끄덕였다.

나에겐 너무나도 소중했던 생명이 떠나가고, 찾아왔다.

보낼 사람은 보내고, 찾아올 사람을 맞이해야 한다던데

나는 그냥 차곡히 하나씩 위에 쌓아가고 싶다.

|

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.

법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."

|