깎을 예(乂)와 고대 자형으로 관련이 있는 허물 건(䇂)에서 파생된 한자들을 다루었는데, 이 䇂은 지금은 매울 신(辛)과 비슷하게 생겼다. 이 辛은 맵다, 쓰라리다는 뜻으로도 쓰이지만 또 다른 주요한 활용은 천간 중 일곱째 글자라는 것이다. 천간은 지지와 합쳐서 간지를 이루고, 이 간지는 동아시아 전통적으로 해와 달과 날의 순서를 매기는 데 활용되었다. 지금도 해의 간지는 여전히 많이 쓰이고 있어서, 2025년 올해는 을사(乙巳)년이다.

십간은 갑(甲)-을(乙)-병(丙)-정(丁)-무(戊)-기(己)-경(庚)-신(辛)-임(壬)-계(癸) 순으로 돌아가는데, 소리로 찾아가는 한자에서는 이미 병(丙)과 기(己)를 다루었다. 십간 글자들은 다른 한자들에서도 소리 부분을 맡는 기초적인 한자들이 되는 만큼, 辛을 다루기에 앞서 나머지 십간 글자들을 순서대로 다루어 보자. 이번에는 십간의 첫째인 갑옷 갑(甲)이다.

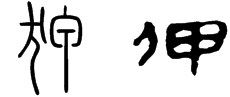

갑옷 갑(甲)의 옛 형태는 지금과는 사뭇 다르다.

왼쪽부터 甲의 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 초계 문자 1, 2, 진(秦)계 문자, 고문, 소전, 예서. 출처: 小學堂

왼쪽부터 甲의 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 초계 문자 1, 2, 진(秦)계 문자, 고문, 소전, 예서. 출처: 小學堂

갑골문 1과 금문 1은 열 십(十)자 비슷하게 생겼고, 갑골문 2와 금문 2는 이를 네모나 방패 모양으로 둥글게 둘러쌌다. 초계 문자는 둘러싼 부분이 왼쪽이나 오른쪽으로 열렸다. 지금의 형태는 전국시대 진(秦)계 문자를 계승한 것으로, 아래쪽이 열려 있는 것을 반영해 세로 획이 아래로 나와 있다. 오히려 《설문해자》 고문과 소전이 이런 전통적인 자형에서 벗어나 있어, 고문에서는 진계 문자 위에 뾰족한 장식 획을 씌웠고 소전에서는 이를 작은 세로획으로 줄였다. 지금의 자형도 잘 보면 갑골문 1, 2와 비슷하게 입 구(口)에 열 십(十)을 덧쓰고 十의 가로획을 口 바깥으로 내민 형태로 볼 수 있다.

《설문해자》에서는 간지 문자들을 모두 부수로 배치했는데, 자원 설명은 원래의 문자 뜻을 벗어나 지나치게 추상적으로 해석하는 공통적인 경향이 있다. 이 甲도 “동방을 가리키며, 모든 방위의 처음이다. 양기가 들면 초목의 싹이 터 움직이니, 나무가 씨의 겉껍질을 이고 있는 모습을 본뜬 것이다. 혹은 사람의 머리를 가리킨다 하는데, 이는 사람의 머리가 첫째이기 때문이다. 무릇 甲부에 속한 글자들은 다 甲이 뜻을 나타낸다. 고문의 甲은 십(十)에서 시작해 천(千)에서 드러나 목(木)의 형상을 이루는 것이다.”라고 풀이했다.

현재는 갑골문·금문의 十자 형태를 바탕으로 해석하는데, '껍질이 터져 갈라진 무늬', '갑옷'(또는 귀갑) 등으로 설이 분분하다. 뤄 전위(羅振玉)는 당시에는 十 자를 지금처럼 쓰지 않았으나, 대신 일곱 칠(七)이 유사한 형태였기 때문에 혼동을 막기 위해 囗으로 둘러쌌고, 이게 또 밭 전(田)과 유사해지니 세로 획을 밖으로 빼서 구분했다고 자형 변화를 설명했다. 둥베이 사범대학의 장 세차오(張世超) 등은 뤄 전위와 비슷하나 조금 달리해서 갑골문 1은 간지용, 2는 묘호용으로 구분했고 甲과 七을 근원이 같은 한자로 보았다.

쉬슬러는 甲의 어원을 껍데기나 방패를 뜻하는 원시중국티베트어의 *krap으로 보았으며, 티베트어로 갑옷이나 방패를 뜻하는 ཁྲབ (khrab)가 동계어가 된다.

甲의 원 의미가 무엇인지는 여러 설이 있지만, 현재에는 갑옷이라는 의미와, 천간 글자 중 가장 처음이란 의미로 널리 쓰이고 있다. 이에서 나아가 법률이나 계약에서 나오는 사람들을 천간 글자를 써서 갑, 을, 병… 순으로 언급하는데, 가장 먼저 나오는 갑이 주로 계약의 칼자루를 쥐고 있는 사람이 되다 보니 주도권, 더 나아가 권력을 쥐고 있는 사람을 가리키는 용도로 갑이 들어가는 신조어가 만들어졌다. 갑질, 갑의 횡포 등으로.

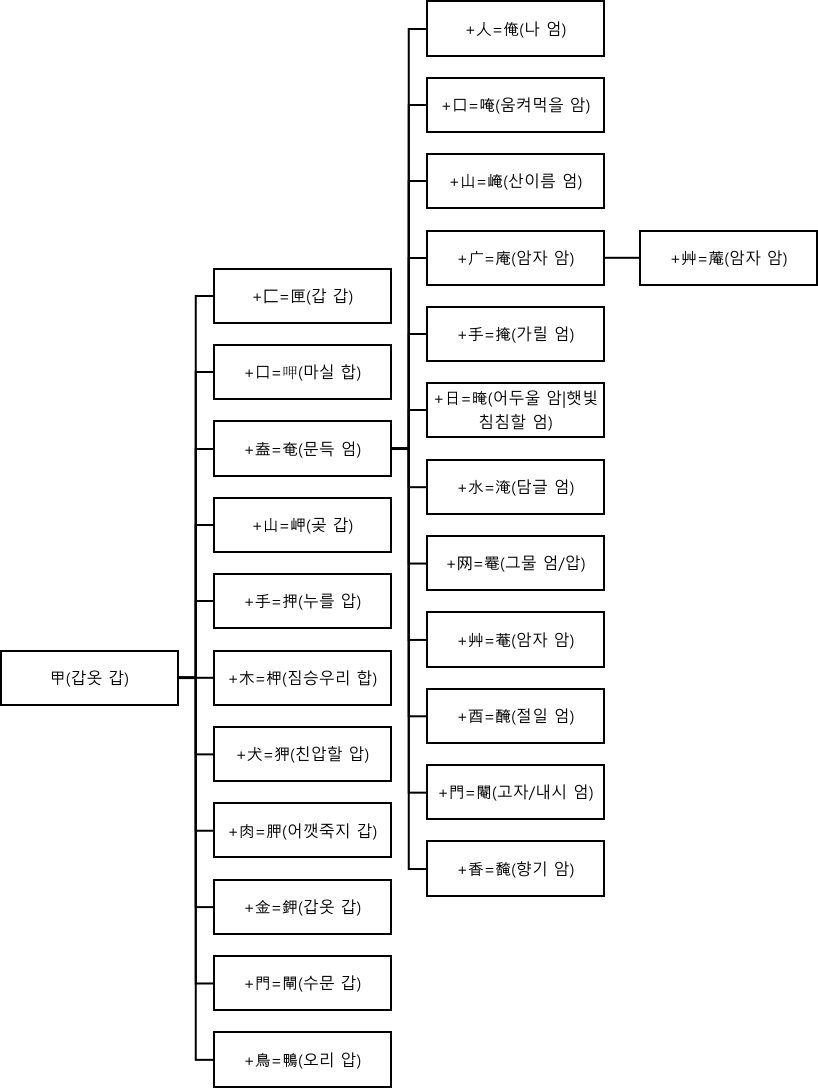

갑옷 갑(甲, 갑오개혁(甲午改革), 장갑(裝甲) 등. 어문회 4급)에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

甲+匚(상자 방)=匣(갑 갑): 갑(匣), 지갑(紙匣) 등. 어문회 1급

甲+口(입 구)=呷(마실 합): 하합(呀呷: 입을 벌림, 또는 입을 벌려 꾸짖음) 등. 급수 외 한자

甲+盍(덮을 합)=奄(문득 엄): 엄홀(奄忽: 매우 급작스러움), 기식엄엄(氣息奄奄: 숨이 곧 끊어질 듯 위태로움) 등. 어문회 1급

甲+山(메 산)=岬(곶 갑): 갑(岬: 곶), 산갑(山岬: 산모퉁이) 등. 어문회 2급

甲+手(손 수)=押(누를 압): 압류(押留), 화압(花押: 서명) 등. 어문회 3급

甲+木(나무 목)=柙(짐승우리 합): 어문회 특급

甲+犬(개 견)=狎(친압할 압): 압구정(狎鷗亭), 친압(親狎) 등. 어문회 준특급

甲+肉(고기 육)=胛(어깻죽지 갑): 갑골(胛骨: 어깨뼈), 견갑(肩胛: 어깨뼈가 있는 자리) 등. 어문회 준특급

甲+金(쇠 금)=鉀(갑옷 갑): 어문회 2급

甲+門(문 문)=閘(수문 갑): 갑문(閘門), 수갑(水閘: 수문) 등. 어문회 1급

甲+鳥(새 조)=鴨(오리 압): 압록강(鴨綠江), 안압지(雁鴨池) 등. 어문회 2급

奄에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

奄+人(사람 인)=俺(나 엄): 어문회 준특급

奄+口(입 구)=唵(움커먹을 암): 옴자병(唵字餠: 브라흐미 문자 '옴'을 새긴, 부처에게 공양하는 떡) 등. 어문회 준특급

奄+山(메 산)=崦(산이름 엄): 인명용 한자

奄+广(집 엄)=庵(암자 암): 암자(庵子/菴子), 석굴암(石窟庵) 등. 어문회 1급

奄+手(손 수)=掩(가릴 엄): 엄폐(掩蔽), 차엄(遮掩: 가려 덮음) 등. 어문회 1급

奄+日(날 일)=晻(어두울 암|햇빛침침할 엄): 암매(晻昧: 일에 어두움), 엄엄(晻晻: 사물을 분간할 수 없을 정도로 어두움) 등. 인명용 한자

奄+水(물 수)=淹(담글 엄): 엄몰(淹沒: 침몰), 범중엄(范仲淹: 중국 북송의 정치가·학자) 등. 어문회 준특급

奄+网(그물 망)=罨(그물 엄/압): 엄법(罨法), 냉엄법(冷罨法: 냉찜질) 등. 인명용 한자

奄+艸(풀 초)=菴(암자 암): 암마라(菴摩羅: 망고), 격암(格菴: 남사고의 호) 등. 어문회 준특급

奄+酉(닭 유)=醃(절일 엄): 엄어(醃魚: 소금에 절인 물고기), 엄저(醃菹: 겉절이) 등. 인명용 한자

奄+門(문 문)=閹(고자/내시 엄): 엄인(閹人: 고자), 엄환(閹宦: 내시) 등. 어문회 특급

奄+香(향기 향)=馣(향기 암): 인명용 한자

庵에서 파생된 한자는 다음과 같다.

庵+艸(풀 초)=蓭(암자 암): 인명용 한자(庵과 동자)

甲에서 파생된 한자들.

왼쪽부터 匣의 초계 문자, 소전. 출처: 小學堂

갑 갑(匣)은 초계 문자에서는 뜻을 나타내는 부분을 대 죽(竹)으로 썼고, 아래쪽은 마치 밭 전(田)처럼 생겼는데, 위의 甲에서 아래 획을 밖으로 내지 않은 것으로 보인다. 현재는 竹 대신 상자 방(匚)이 뜻을 나타내는 소전의 형태를 이어받았다. 이 한자는 또 우리 합(柙)을 가차해 쓰일 수 있다. 匣은 지금도 담뱃갑이나 우유갑 등 여러 물건을 담아 두는 상자라는 말을 만들어낼 수 있다.

왼쪽부터 奄의 소전, 예서, 오리 압(鴨)의 전초고문자 鵪 1, 2. 출처: 小學堂

전통적으로 문득 엄(奄)은 《설문해자》에 따라 큰 대(大)와 납 신(申)이 합한 회의자로 해석했다. 그러나 천 젠(陳劍)이 2015년에 쓴 〈說“規”等字並論一些特別的形聲字意符〉에 따르면, 申은 甲의 착오고 大는 덮을 합(盍)의 생략형이라 한다. 그 근거는 다음과 같다. 첫째, 마왕퇴한묘에서 발굴된 백서 《음양오행갑편》에서 가릴 엄(掩)을 申 대신 甲으로 쓰고 있다. 둘째, 奄과 盍과 甲의 소리가 서로 통한다. 나라 이름으로 쓰이는 奄/掩을 盍이 소리를 나타내는 蓋로 쓰기도 한다. 또 《설문해자》에서는 盍이 소리를 나타내는 글자인 절뚝발이 압(⿸疒盍)의 소리를 掩으로 나타내며, 嗑의 소리를 甲으로 나타냈다. 그리고 위의 오리 압(鴨)의 전초고문자(전승되는 고문자 자료를 베낀 것)에서는 鴨의 소리를 甲 대신 奄으로 나타내고 있다. 이런 여러 용례들을 통해 奄과 盍과 甲이 상통하므로, 奄의 아랫부분은 소리를 나타내는 甲이 申으로 와전된 것으로 풀이했다.

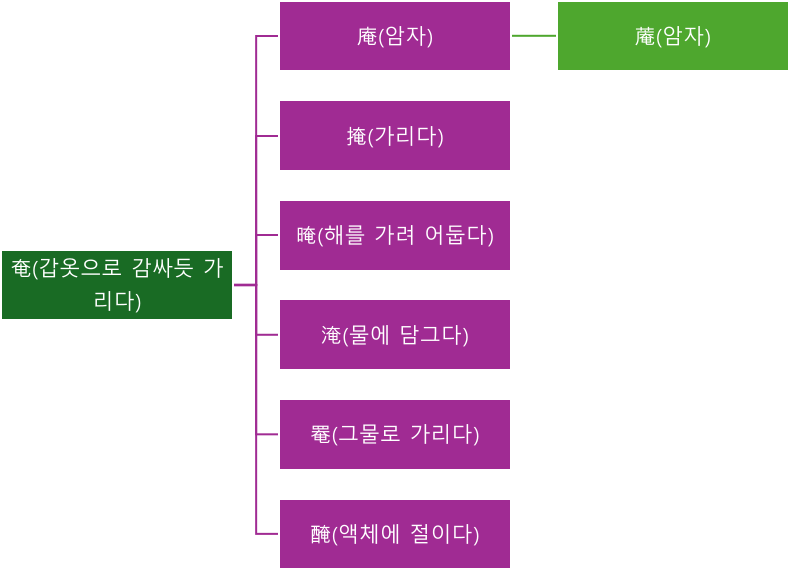

이에 따르면, 奄은 덮을 합(盍)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내는 형성자다. 나중에 奄이 문득이라는 다른 뜻으로 가차되면서 가리는 동작을 나타내는 손 수(手)를 더한 가릴 엄(掩)이 따로 분화되었다.

곶 갑(岬)은 《설문해자》에는 나오지 않으나 《집운》에서는 산의 옆이란 뜻으로 풀이했고, 또 두 산의 사이라는 뜻도 있다.

누를 압(押)은 훈음이 같은 누를 압(壓)이 있어서 혼동되기 쉬운데, 어지간한 낱말에는 대부분 壓이 쓰이고 押은 압송(押送), 압류(押留)와 같은 법률용어에서 흔히 볼 수 있다. 이는 이 한자의 원래 뜻이 서명이기 때문이다. 押은 《설문해자》에 나오지 않으나 후세 자전에서는 손으로 서명한다는 뜻으로 풀이했다. 이에서 서명하는 과정의 누르는 동작을 가리키기도 하고, 법률 문서에 서명해서 효력을 발휘하게 하는 것에서 강제적인 효력이 있는 법률 행위들을 두루 가리키게 되었다.

왼쪽부터 柙의 초계 문자, 고문, 소전, 전한 예서. 출처: 小學堂

짐승우리 합(柙)은 현재는 거의 쓰이지 않지만 甲의 자원을 해석하는 실마리 중의 하나다. 우선 초계 문자는 꽤 복잡하게 생겼는데, 나무 목(木)과 범의무늬 호(虍)와 놀랄 녑(㚔)으로 구성된 한자로 㚔이 소리를 나타내는 형성자로 보인다. 중요한 것은 고문으로, 이 형태는 주머니 안에 무엇이 들어 있는 듯한 모양이다. 상 청줘(商承祚)는 이를 종자의 겉껍질이 떡잎을 감싸는 모양으로 해석했고 떡잎을 감추고 있는 모습에서 우리라는 뜻이 가차되었다고 했다. 양 수다(楊樹達)는 소가 우리에 갇힌 형태로 해석했다.

왼쪽부터 狎의 소전, ⿰亻甲의 전한 예서. 출처: 小學堂

친압할 압(狎)은 《설문해자》에서 “개는 가르쳐 익숙하게 할 수 있다.”라고 풀이했는데, 이에서 익숙하다, 가깝다, 친압하다(사람 사이가 지나치게 친하다)라는 뜻이 인신되어 나왔다. 전한 예서에서는 뜻을 나타내는 부분을 犬 대신 사람 인(人)을 쓴 이체자가 발굴되었다. 친압이라는 낱말이 잘 쓰이지 않게 된 것은 유교의 예법에 따른 인간 관계를 고리타분하고 가식적인 것으로 배척하고, 유교적으로는 친압하다고 해야 할 관계를 좋은 것으로 추구하게 되면서 친압이라는 부정적인 단어가 생명력을 잃은 것이 아닐까? 개 견(犬)이 들어가는 것도 당시 중국에서는 친압한 관계를 부정적으로 보았기 때문에 사람이 아닌 개를 택한 것일지도 모르겠다.

이렇게 일상에서 물러난 이 한자는, 그러나 강남에 한명회가 갈매기와 논다는 뜻으로 남긴 압구정(狎鷗亭) 때문에 우리 주변에 여전히 살아 있다.

어깨 갑(胛)은 《설문해자》에는 나오지 않으나, 가오 수판(高樹藩)은 어깨, 곧 등과 양 팔의 사이 부분이라고 설명했다. 지금은 잘 쓰이지 않으나, 어깻죽지뼈를 가리키는 견갑골(肩胛骨) 등으로 쓰이고 있다.

왼쪽부터 閘의 소전, 전한 예서, 한나라 도장 문자. 출처: 小學堂

수문 갑(閘)은 《설문해자》에서는 문을 여닫는 것이라고 했고, 《설문해자주》에서는 문을 여닫을 때 나는 삐걱거리는 소리라고 했다. 그러나 한어다공능자고 사이트에서는 이 뜻으로 쓰인 예는 매우 드물고, 한대 이후의 용례이긴 하지만 지금처럼 여닫을 수 있는 수문, 갑문의 뜻으로 쓰인다고 했다.

俺의 소전. 출처: 小學堂

나 엄(俺)은 《설문해자》에서는 크다는 뜻으로 풀이했고, 《설문해자주》에서는 奄의 풀이에 “커서 넉넉하다”라는 뜻이 있다는 점을 들어 奄의 뜻을 이어 받은 파생자로 보았다. 그러나 이 한자는 현재의 훈음은 “나 엄”인데, 소설 《삼국지》나 《서유기》·《금병매》 등 원·명 시대의 문학에서 이미 이렇게 쓰이는 것이 보인다. 《강희자전》에서는 “나 엄”을 북방 방언으로 소개하고 있다. 미국의 중국학자 제리 노먼(Jerry Norman)은 이 단어의 어원을 현대 중국어에서 우리를 뜻하는 워먼(我們)의 발음이 융합한 것이라 한다.

이 나 엄(俺)은 일본어에서 1인칭 대명사인 오레(おれ)를 표기하는 데 빌려 쓰고 있다. 일본어에는 다양한 1인칭 대명사가 있어서 이들마다 다른 한자로 표기하는데, 와타시(わたし)는 사사 사(私), 보쿠(ぼく)는 종 복(僕)으로 표기한다. 한자에서 대표적인 1인칭인 나 아(我)는 와레(われ)를 표기하는 데 쓰이는데, 이는 지금은 예스러운 표현이다. 오레, 와타시, 보쿠도 다 어감이 미묘하게 달라서, 외국인이 일반적으로 일본어를 배울 때 제일 먼저 배우는 1인칭은 경어며 격식체인 와타시고, 오레와 보쿠는 비격식체며 둘 다 남성이 쓴다. 보쿠와 오레도 서로 달라서, 보쿠는 어느 정도 격식이 있고 오레는 이보다도 더 격식이 없는 표현이다.

위키사전에 따르면, 오레는 《고사기》에서는 2인칭으로 쓰이는데, 가마쿠라·무로마치 시대를 거치면서 1인칭으로 전환되었다. 어떤 학자들은 2인칭이 1인칭으로 전환되는 것이 부자연스러우므로, 다른 1인칭인 오노레(己, おのれ)에 전염되어서 1인칭이 되었을 것으로 본다.

암자를 나타내는 세 한자, 庵·菴·蓭은 모두 《설문해자》에 나오지 않으며, 선진·양한 시대의 용례도 손에 꼽을 수 있을 만큼 드물다. 그나마 庵은 풀로 만든 집이라는 뜻으로 《이아》에 나온다. 이 한자들이 주목을 받게 되는 것은 공교롭게도 불교가 중국에 널리 퍼지는 후한 이후로, 상당 부분이 승려들이 수도할 수 있도록 속세에서 멀리 떨어진 곳에 짓는 암자(庵子) 덕분이다.

이 중에서 菴은 암자 이외에도 풀이나 열매 이름으로도 쓰이는데, 망고의 한자 이름인 암마라(菴摩羅)가 그 예이다. 어째 이것도 불교의 영향으로 남아시아나 동남아시아 언어를 적는 데 쓴 것 같다.

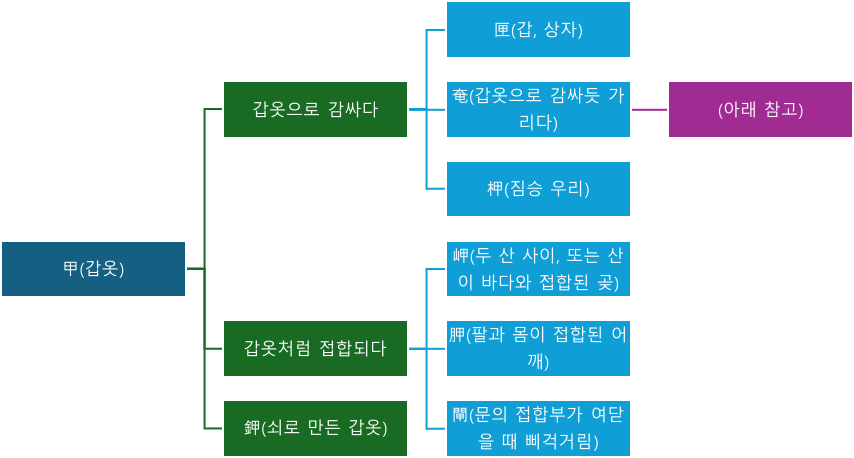

甲의 자원은 갑옷과 싹 두 가지가 있으나, 이 중 갑옷이 맞는다고 가정해 보자. 甲에서 파생된 한자들은 갑옷으로 감싸듯 무엇을 넣는다는 뜻이 있는 匣이나 柙, 呷이 있고, 접합부와 관련이 있는 岬, 胛, 閘이 있다. 고대 중국에서는 크고 작은 판을 이어서 갑옷을 만들었으므로, 갑옷의 각 판들이 접합된 구조에서 두 물건이 서로 접합된 부위를 뜻하는 용법이 생겼을 것 같다.

匣(갑 갑)은 匚(상자 방)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 갑옷으로 감싸듯 물건을 넣어 두는 갑을 뜻한다.

奄(문득 엄)은 盍(덮을 합)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 갑옷으로 감싸듯 덮어 두는 것을 뜻한다.

岬(곶 갑)은 山(메 산)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 갑옷처럼 접합된 두 산 사이나, 산이 바다와 맞닿은 곶을 뜻한다.

柙(우리 합)은 木(나무 목)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 갑옷으로 감싸듯 사람을 가둬 두는 나무 우리를 뜻한다.

胛(어깨 갑)은 肉(고기 육)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 갑옷처럼 몸에 팔이 접합된 부위인 어깨를 뜻한다.

鉀(갑옷 갑)은 金(쇠 금)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 쇠로 만든 갑옷을 뜻한다.

閘(수문 갑)은 門(문 문)이 뜻을 나타내고 甲이 소리를 나타내며, 甲의 뜻에 따라 문의 접합부가 열고 닫히면서 삐걱거리는 것을 뜻한다.

奄은 파생된 한자들에 덮어 가린다는 뜻을 부여한다.

庵(암자 암)은 广(집 엄)이 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 안에 있는 것을 가리는 작은 집, 곧 암자를 뜻한다.

蓭(암자 암)은 艸(풀 초)가 뜻을 나타내고 庵이 소리를 나타내며, 庵의 뜻에 따라 풀로 지은 암자를 뜻한다.

掩(가릴 엄)은 手(손 수)가 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 손으로 가리는 동작을 뜻한다.

晻(어두울 암)은 日(날 일)이 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 해를 가려 어두운 것을 뜻한다.

淹(담글 엄)은 水(물 수)가 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 물로 물건을 덮듯 담그는 것을 뜻한다.

罨(그물 엄/압)은 网(그물 망)이 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 그물로 덮어 가리는 것을 뜻한다.

菴(암자 암)은 艸(풀 초)가 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 풀로 덮어 가리는 암자를 뜻한다.

醃(절일 엄)은 酉(닭 유)가 뜻을 나타내고 奄이 소리를 나타내며, 奄의 뜻에 따라 액체로 덮어 가리듯 담가 절이는 것을 뜻한다.

이상의 관계를 정리하면 다음과 같다.

甲에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

奄에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

요약

甲은 갑옷이나 껍데기에 싸인 싹을 그린 상형자다.

甲에서 匣(갑 갑)·呷(마실 합)·奄(문득 엄)·岬(곶 갑)·押(누를 압)·柙(우리 합|향나무 합/압)·狎(친압할 압)·胛(어깻죽지 갑)·鉀(갑옷 갑)·閘(수문 갑)·鴨(오리 압)이 파생되었고, 奄에서 俺(나 엄)·唵(움커먹을 암)·崦(산이름 엄)·庵(암자 암)·掩(가릴 엄)·晻(어두울 암|햇빛침침할 엄)·淹(담글 엄)·罨(그물 엄/압)·菴(암자 암)·醃(절일 엄)·閹(고자/내시 엄)·馣(향기 암)이 파생되었고, 庵에서 蓭(암자 암)이 파생되었다.

甲은 파생된 한자들에 갑옷처럼 덮어 가리거나 가두다, 또는 갑옷처럼 서로 접합되어 있다는 뜻을 부여한다.