갑, 을, 병, 정, 다음 십간 한자인 무(戊)의 자원과 파생된 한자들을 살펴보자.

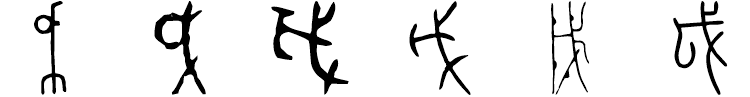

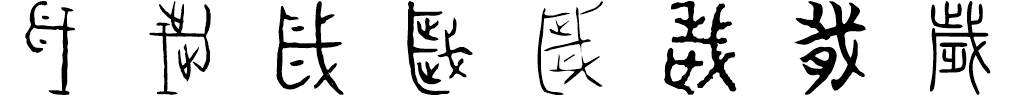

왼쪽부터 戊의 갑골문 1, 2, 3, 금문 1, 2, 3, 제계 문자, 초계 문자, 소전, 진(秦) 예서, 전한 예서, 신나라 전서, 후한 예서. 출처: 小學堂

《설문해자》에서는 “중궁(中宮)이다. 육갑 오룡이 서로 엇갈려 얽맨 모습이다. 무는 정(丁)의 뒤를 이어, 사람의 갈비뼈를 뜻한다.”라고 풀이했다. 그러나 이는 무가 천간에서 다섯째로 가운데 순서에 있다는 데에서 견강부회한 것으로, 실제 글자의 형태는 창 과(戈)에 도끼 날을 붙인 듯한 도끼를 본뜬 상형자다. 갑골문 1, 2에서는 도끼 날이 왼쪽으로, 3에서는 오른쪽으로 향하고 있고, 금문 1에서는 도끼 날이 아래로 가는 등 다양한 변형이 있으나 이후 도끼 날이 왼쪽으로 향하는 형태로 굳어졌다. 전국시대를 지나면서 도끼 날 모양이 단순해졌고, 결국은 창 과(戈)의 가로획 왼쪽에서 아래로 내리 긋는 삐침의 형태가 되었다.

전한과 후한 사이에는 신(新)나라라고 하는 단명 왕조가 있는데, 이 신나라는 전승되는 옛 주나라의 제도를 이상사회로 보고 복고적인 대대적 개혁을 실시했다. 그래서인지 신나라 유물에서 나온 글자도 옛 자체인 전서다. 그러나 주나라 금문이나 전국시대 문자보다는 진(秦)나라의 표준 자체인 소전에 가까워, 첫 통일 왕조인 진나라의 영향력이 당시 중국 사회에 짙게 드리워 있음이 느껴진다.

이 한자는 천간 외의 다른 용법이 없다. 본디 도끼를 본뜬 한자라는 설이 지배적이나, 천간으로 가차된 이후 원래 용법을 남기기 위한 글자조차도 파생되지 않았다.

천간 무(戊, 무오사화(戊午士禍/戊午史禍), 한무숙(韓戊淑: 소설가) 등. 어문회 3급)에서 파생된 한자는 다음과 같다.

戊+艸=茂(무성할 무): 무성(茂盛), 최무선(崔茂宣) 등. 어문회 준3급

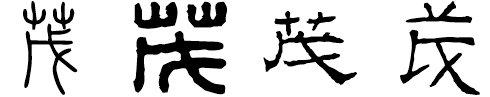

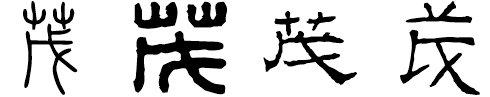

왼쪽부터 茂의 소전, 한나라 도장 문자, 서진 예서 1, 2. 출처: 小學堂

무성할 무(茂)는 《설문해자》에서 “풀이 풍성한 것이다. 풀 초(艸)가 뜻을 나타내고 戊가 소리를 나타낸다.”라고 풀이했다. 소전, 도장 문자, 그리고 지금의 해서는 茂의 戈와 이어진 왼쪽 획을 아무런 장식 없이 마무리하는데, 서진 예서 1에서는 바깥으로 삐침이 있고, 예서 2에서는 안으로 삐침이 있어서 도끼 월(戉) 같은 모양이다.

茂의 원 뜻은 무성하다는 것이고, 이에서 인신되어 풀이 무성한 것처럼 사람이 크고 아름다운 모습을 뜻하기도 하고, 재주가 뛰어난 것을 뜻하기도 한다. 한나라에서 인재를 천거하는 제도 중에 뛰어난 재주가 있는 사람을 추천하는 수재(秀才)가 있는데, 광무제의 이름이 유수(劉秀)이므로 황제의 이름을 함부로 부를 수 없다 해 제도의 이름을 고친 것이 秀 대신 茂를 쓴 무재(茂才)다. 국어사전 한 구석에서 겨우 찾아볼 수 있는 말이지만, 석무(碩茂)는 재덕[茂]이 큰[碩] 사람을 가리키고, 준무(俊茂)는 재주와 학식이 뛰어난 사람을 뜻한다. 아름다울 미(美)는 양(羊)이 큰[大] 것을 아름다운 것으로 해석한 것인데, 풀이든 짐승이든 크고 무성한 것을 아름답게 여기는 것은 사람의 본능적인 인식인 것 같다.

우리나라에 茂가 들어가는 지역명으로는 함경북도의 무산(茂山)군이 있고, 전라북도의 무주(茂朱)군이 있다. 통상 주로 끝나는 지명은 고을을 뜻하는 주(州)가 들어가지만, 무주군은 조선 시대에 무풍(茂豐)현과 주계(朱溪)현의 앞 글자를 따서 만든 행정 구역이기 때문에 州로 끝나지 않는다. 무주군은 지금도 경상남북도와 충청남북도와 모두 맞닿은 접경 지역이고, 삼국 시대에는 신라와 백제의 접경 지역이었다. 지금의 김천시 개령면에 있던 감문국(甘文國)의 영토였다가 신라에 병합된 것으로 보이고, 신라에서는 무산(茂山)현이라고 하다가 경덕왕 때 무풍으로 이름을 고쳤다. 여러 차례 이름을 고쳤으나 茂만은 변하지 않았다.

현대 중국어에서는 방향족성이 있는 탄소 5각 고리 작용기인 사이클로펜타다이닐기를 이 茂로 나타내는데, 예를 들어 이 사이클로펜타다이닐 음이온 2개가 철을 위아래로 둘러싼 물질인 페로센을 중국어로는 얼우톄(이무철, 二茂鐵)라고 한다. 중국에서는 유기화합물에서 탄소의 개수를 천간으로 나타내기 때문에 다섯째 천간인 戊가 5개 탄소에 해당하고, 방향족성은 풀 초(艸)로 나타내므로, 艸와 戊가 합한 茂가 되는 것이다.

페로센의 구조. 출처: 위키미디어 커먼즈

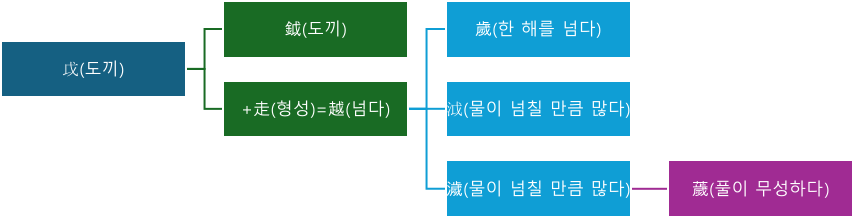

글이 너무 짧으니, 戊와 비슷한 형태인 도끼 월(戉)에서 파생된 한자들도 살펴보자. 戉 역시 戊와 비슷하게 도끼의 모양을 본뜬 한자로, 도끼 월(鉞)의 원형이다.

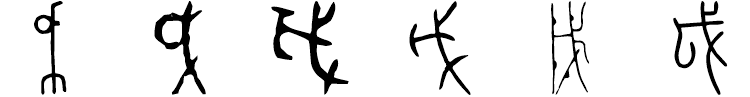

왼쪽부터 戉의 상나라 금문, 갑골문 1, 2, 주나라 금문, 초나라 금문, 소전. 출처: 小學堂

《설문해자》에서는 창 과(戈)가 뜻을 나타내고 갈고리 궐(亅)이 소리를 나타내는 형성자로 분석했지만, 옛 형태를 보면 亅이 아니라 戊와 약간 다른 형태의 도끼 날이 戈와 결합한 형태의 상형자로 분석된다. 상나라 금문에서는 도끼 날이 둥근 형태를 띄고 있어 그나마 戊와 구분이 되는 편이지만, 주나라 금문은 戊의 금문 3과 거의 같은 형태로 구분하기가 쉽지 않아 보인다.

한어다공능자고에 따르면, 이 한자는 갑골문에서는 해 세(歲)를 가차해서 쓰였고, 금문에서는 본래의 뜻인 도끼를 나타내는 데 쓰였다. 또 넘을 월(越)을 가차해서 쓰이기도 했는데, 월왕불수검 명문에서 월나라 왕을 이 한자를 써 戉王으로 표현했다.

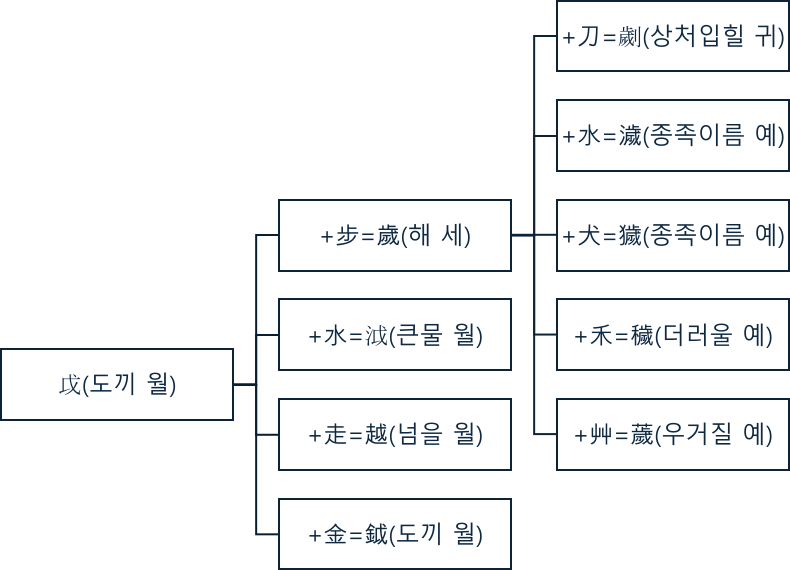

도끼 월(戉, 급수 외 한자)에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

戉+步(걸음 보)=歲(해 세): 세월(歲月), 만세(萬歲) 등. 어문회 준5급

戉+水(물 수)=泧(큰물 월): 인명용 한자

戉+走(달릴 주)=越(넘을 월): 초월(超越) 등. 어문회 준3급

戉+金(쇠 금)=鉞(도끼 월): 월(鉞: 장수가 출전할 때 주는 도끼 모양의 부신), 부월(斧鉞) 등. 어문회 준특급

歲에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

歲+刀(칼 도)=劌(상처입힐 귀): 귀목술심(劌目鉥心: 돗바늘로 눈과 마음을 찌르는 듯한 뛰어난 글) 등. 급수 외 한자

歲+水(물 수)=濊(종족이름 예): 예맥(濊貊), 동예(東濊) 등. 어문회 2급

歲+犬(개 견)=獩(종족이름 예): 인명용 한자

歲+禾(벼 화)=穢(더러울 예): 예토(穢土), 오예(汚穢) 등. 어문회 1급

歲+艸(풀 초)=薉(우거질 예): 인명용 한자

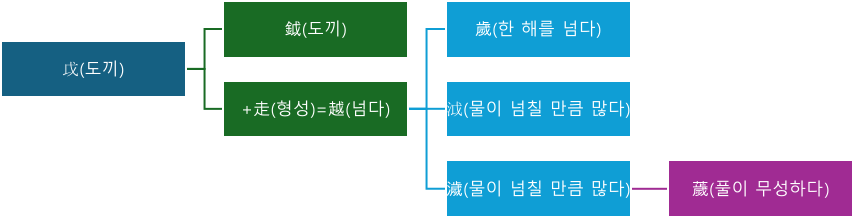

戉에서 파생된 한자들.

戉에서 파생된 한자들 중에서 가장 많이 쓰이는 한자는 아마도 해 세(歲)일 것인데, 이 한자는 戉과 기원이 같기도 하다.

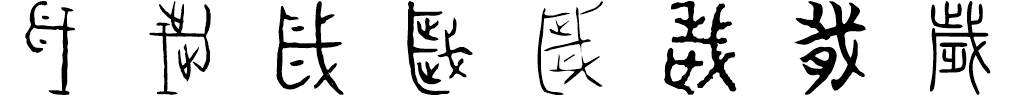

왼쪽부터 歲의 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 제나라 금문, 진(晉)계 문자, 초계 문자, 소전. 출처: 小學堂

歲의 갑골문 1과 금문 1은 戉과 거의 같은 형태며, 갑골문 2와 금문 2는 걸음 보(步)를 이루는 두 그칠 지(止)가 도끼 자루의 위아래로 배치되어 있다. 이 步는 대상이 이동한다는 뜻을 나타내기 위해 들어간 것으로도 보고, 도끼 날의 또 다른 상형으로 보기도 한다. 전국시대 제나라와 진나라 계통 문자는 갑골문 2와 금문 2를 계승했고, 초나라 계통 문자는 달 월(月)이 들어가 있어 세월의 뜻을 강조했다. 《설문해자》에서는 형태가 뭉개져서 步가 뜻을 나타내고 개 술(戌)이 소리를 나타내는 형성자로 분석했으나, 실제로는 戌이 아니라 戉이 맞는다.

《설문해자》에서는 이 한자의 뜻을 목성으로 풀이했고, 목성의 공전 주기가 약 12년이기 때문에 1년을 열두 달로 나누는 것과 상통해서 한 해라는 뜻이 인신되었다고 보았다. 실제로 목성을 부르는 또 다른 이름이 세성(歲星)이다. 도끼를 나타내는 한자가 목성이 된 것은 목성을 군주의 권위를 나타내는 상징으로 보아 군주의 권위를 상징하는 도끼가 목성을 나타내게 된 것이라는 설이 있다.

歲의 상고음은 정장상팡을 따르면 /*sqʰʷads/, /*sqʰʷad/으로, 중국계 미국인 언어학자 메이 추린(梅祖麟)은 넘을 월(越)에서 파생된 한자로 보았다. 궁극적으로는 여행하다, 통과하다 등의 뜻이 있는 원시중국티베트어의 *grwat에서 파생된 것으로, 티베트어에 비슷한 단어로는 가다를 뜻하는 སྐྱོད (skyod)가 있다. 越과 歲의 상고음을 견주면 앞뒤로 s-와 -s가 붙은 형태인데, 이 접사의 기능은 여러 가지 설이 있으며 메이 추린은 s-는 방향격 접두사, -s는 명사화 접미사로 보았다.

歲의 어원을 설명하는 대안 가설로는 쉬슬러가 제기한 것으로 원형, 순환을 뜻하는 원시중국티베트어의 *wal에서 비롯해 1년이 한 바퀴 돌아온다는 것이 있다.

歲는 만세(萬歲)라는 단어에서도 나타나듯이 한 해라는 뜻이 있는데, 본디 만세는 황제가 장수하기를 축원하면서 “만 년을 사시옵소서!”라는 뜻으로 외치던 것에서 비롯한 말이다. 그래서 중국 황제와 조공 책봉 관계를 유지한 한국의 군주들은 만세가 아니라 천세(千歲)라는 축원을 받았으며, 간혹 중국에서 권세를 지닌 신하가 나타나면 자신의 위세를 자랑하기 위해서 구천세(九千歲)라는 축원을 받았다는 말이 돈다. 영어에는 비슷한 말로 Long live the king (여자면 queen)이라는 말이 있다. 사람의 나이를 나타내는 데에는 歲가 다른 한 해를 나타내는 한자들보다도 더 많이 쓰이고 있다.

왼쪽부터 越의 초계 금문 1, 2, 진(秦)나라 문자, 소전. 출처: 小學堂

越은 넘는다는 뜻이 있지만, 중국 춘추전국시대 중국 남부에 있던 월(越)나라를 가리키기도 하며 그에 따라 戉에 고을 읍(邑)을 결합한 한자를 쓰기도 한다. 위의 초계 금문 2가 바로 그 한자로, 월나라를 중국의 패자로 만든 월왕 구천이 자신을 위해 만든 월왕구천검의 명문에서 발굴된 월 자다. 초나라 계통 금문이라 할 때에는 이처럼 초나라뿐만 아니라 초나라 주변 나라들까지도 묶어서 가리키는 것으로, 전국시대 문자들은 이렇게 전국칠웅을 바탕으로 분류하며, 조·위·한 삼진(三晉)과 그 주변 나라들은 진(晉)나라 계통으로 합쳐서 보기 때문에 진(晉)·초(楚)·제(齊)·진(秦)·연(燕) 다섯 계통이 있다.

越의 “넘다”의 뜻은 歲에서도 언급한 *grwat에서 비롯한 것으로 본다.

越의 또 다른 용례는 월(越)나라와 같이 중국 남방의 여러 원주민 종족을 가리키는 말로, 이들을 수많은 월(越)이라 해 백월(百越)이라 했다. 더 남쪽으로 내려가면 한나라 때 지금의 광둥성·광시좡족자치구와 베트남 북부를 다스린 남월(南越)이 있었으며, 이 남월은 지금의 베트남의 조상 국가다. 베트남이란 국명도 원래 베트남어를 충실하게 한국어로 옮기면 비엣남인데, 이는 월남(越南)을 베트남어로 읽은 것이다. 베트남도 한국처럼 중국과 오랜 조공 책봉 관계에 있어서 베트남 최후의 왕조인 응우옌 왕조가 들어섰을 때 나라 이름을 남월, 베트남어로는 남비엣이라고 하겠다고 중국에 문의했고, 중국은 한때 중국의 일부까지 다스린 남월이라는 이름을 꺼려 순서만 뒤집은 월남이라는 이름으로 바꿔서 승인해 주었다.

사실 남월이 중국의 일부까지 다스렸다는 말은 중국의 관점이고, 중국이 월의 영역을 계속해서 식민화했기 때문에 남방으로 밀려난 월인들이 끝까지 중국의 식민운동을 막아낸 지역이 지금의 베트남이 되겠다. 물론 백월이라는 말이 가리키듯, 그 월인들은 여러 종족들을 뭉뚱그려 부른 말이기도 하다.

越은 초계 금문 1에서도 보이듯 戉만으로 나타내기도 하는데, 위키사전에서는 이 월인들 중 다수를 이루고 있었을 오스트로네시아인들의 말에서 도끼를 나타내는 말을 빌려온 것으로 추정하고 있다. 즉 중국인들은 이 오스트로네시아인들이 월이라는 특유의 도끼를 들고 다니는 모습을 보고 그들을 월의 민족이라는 뜻으로 월인, 월족이라고 불렀다는 것이다. 쉬슬러는 원시말레이폴리네시아어에서 도끼를 가리키는 *wasay 나, 역시 말레이폴리네시아어에 속하며 필리핀 세부 섬에서 이름을 딴 세부아노어에서 도끼를 가리키는 wasay와 비교하고 있다.

劌의 소전. 출처: 小學堂

劌는 지금의 음으로는 좀 뜻밖이지만 어쨌든 《설문해자》에서는 “상처를 입히는 것이다. 칼 도(刀)가 뜻을 나타내고 歲가 소리를 나타낸다.”라고 해 형성자로 풀이했다. 이 한자는 아주 드물게 쓰이는 한자인데, 소설 《열국지》를 읽다가 노나라 장수 조귀(曹劌)의 이름자로 처음 접했다. 조귀는 노나라가 이웃한 제나라의 군위 경쟁에 개입했다가 패퇴하고, 나중에 춘추오패의 첫 패자가 되는 제환공이 복수를 목적으로 쳐들어오자 노장공을 도와 장작 전투에서 제군을 무찌른 장수다. 제나라 군대가 한 번, 두 번 북을 울릴 때까지 가만히 있다가 세 번 북을 치고 나서야 제나라 군대를 공격해 격파했는데, 나중에 노장공에게 설명할 때 “전쟁은 용기로 하는 것입니다. 한 번 북을 울리면 기세가 일어나고, 재차 울리면 쇠퇴하고, 세 번 울리면 다합니다. 그래서 이길 수 있었습니다.”라고 했다. 이 이야기는 《춘추좌씨전》에 수록되어 있다. 조귀는 그 이름대로 적에 상처를 입히고 위기에서 나라를 건져냈다.

별 거 아닌 것 같아 보일 수도 있지만, 노나라는 제나라보다 약한 나라라 노나라 장수로 제나라를 무찌른 인물이 몇 안 된다.

위에서 예시로 언급한 귀목술심(劌目鉥心)은 글의 위력을 예기로 사람을 찌르는 것과 연관시켜, 흔히 쓰이는 말 중에서는 한 치의 철로 사람을 죽인다는 뜻의 촌철살인(寸鐵殺人)과 그 맥락이 비슷하게 느껴진다.

濊의 소전. 출처: 小學堂

濊는 《설문해자》에서는 “물이 많은 모양이다. 물 수(水)가 뜻을 나타내고 濊가 소리를 나타낸다.”라고 풀이하나, 지금은 한국인의 조상 종족 중 북방계를 대표하는 예(濊)라는 종족 이름을 가리키는 데에 쓰이고 있다. 이 경우 남방계를 삼한으로 알려진 한(韓)으로 보고, 한국인은 예와 한 두 종족이 하나로 합쳐진 민족으로 본다. 이 종족 이름을 가리킬 때에는 濊 외에도 獩·薉·穢 등으로 나타내기도 하는데, 많은물 예(濊) 외에 굳이 더러울 예(穢)를 고르는 중국인들의 오만함이 느껴진다. 흔히 북방 한국계 종족들을 예맥(濊貊)이라고 하는데, 이 예맥이 무엇을 가리키는지도 학설이 분분해 예맥이 하나의 실체라고 보기도 하고, 예와 맥 간에는 차이가 있어서 한 종족 내에서 거주하는 지역에 따라 다르게 부른 것이라고 보기도 한다. 그러나 현재 학계에서는 일반적으로 한 계통 안에서 여러 갈래로 나뉜 것으로, 사회적·정치적으로는 구분되나 종족적으로는 비슷한 것으로 보는 의견이 많다.

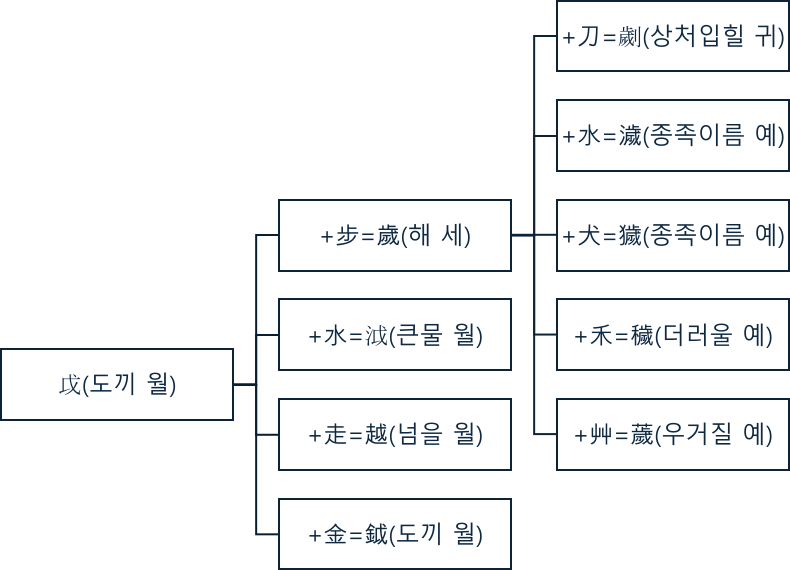

戉은 파생된 한자에 도끼의 뜻을 부여한다.

鉞(도끼 월)은 金(쇠 금)이 뜻을 나타내고 戉이 소리를 나타내며, 戉의 뜻에 따라 도끼를 뜻한다.

또 戉에서 파생된 한자들은 越의 뜻에 따라 넘는다는 뜻을 지닌다.

歲(해 세)는 步(걸음 보)가 뜻을 나타내고 戉이 소리를 나타내며, 越의 뜻에 따라 한 해를 넘기는 것을 뜻한다.

泧(큰물 월)은 水(물 수)가 뜻을 나타내고 戉이 소리를 나타내며, 越의 뜻에 따라 물이 넘칠 만큼 많은 것을 뜻한다.

濊(종족이름 예)는 水(물 수)가 뜻을 나타내고 歲가 소리를 나타내며, 越의 뜻에 따라 물이 넘칠 만큼 많은 것을 뜻한다.

薉(우거질 예)는 艸(풀 초)가 뜻을 나타내고 歲가 소리를 나타내며, 濊의 뜻에 따라 풀이 넘칠 만큼 많은 것을 뜻한다.

이상의 관계를 나타내면 다음과 같다.

戉에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

요약

戊(천간 무)와 戉(도끼 월)은 모두 도끼의 모양을 본뜬 상형자다.

戊에서 茂(무성할 무)가 파생되었고, 戉에서 歲(해 세)·泧(큰물 월)·越(넘을 월)·鉞(도끼 월)이 파생되었고, 歲에서 劌(상처입힐 귀)·濊(종족이름 예)·獩(종족이름 예)·穢(더러울 예)·薉(우거질 예)가 파생되었다.

戉은 파생된 한자들에 도끼란 뜻을 부여하고, 또 越에서 비롯해 넘는다는 뜻을 부여한다.