십간 중 지난 편에 갑(甲), 을(乙)을 살펴보았고, 병(丙)은 이미 다루었으므로, 이제는 넷째 천간인 정(丁)의 차례다.

丁의 훈음은 흔히 “고무래 정”이라고 하나 이는 현재의 자형이 고무래를 닮았기 때문에 붙은 속칭으로, 실제 옛 형태는 이와는 달랐다.

왼쪽부터 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 진(晉)계 문자, 초계 문자 1, 2, 소전, 진(秦) 예서, 전한 예서, 한나라 도장 문자, 후한 예서. 출처: 小學堂

지금은 한글 ㅜ를 닮은 丁은 갑골문이나 금문에서는 모가 둥근 사각형의 모양에 가깝다. 이 형태가 무엇을 뜻하는지는 여러 가지 설이 있는데, 한 가지는 이 모양이 고을 읍(邑)의 윗부분에 가깝고 나라 국(國)의 초기 형태인 囗과도 통한다는 점에서 사람이 모여 사는 고을을 뜻한다는 것이다. 또 다른 한 가지는 못 머리의 모양을 본뜬 것으로, 나중에 이 한자가 천간의 넷째 글자로 가차되면서 쇠 금(金)을 더한 못 정(釘)으로 분화되었다는 것이다. 또 하나는 사람의 머리 모양을 본뜬 것으로 나중에 머리 혈(頁)을 더해 정수리 정(頂)으로 분화되었다는 것이다.

전국시대에는 화살표 모양의 한자로 나타나는데, 《설문해자》에서는 이 모양을 열매가 맺히는 모습으로 보아 여름의 상징으로 보고, 천간의 넷째 한자라는 뜻을 살려 셋째 한자인 남녘 병(丙)의 뒤를 이어 사람의 심장을 나타낸다고 풀이했다. 이 화살표 모양은 한나라 도장 문자에서도 또 볼 수 있다. 지금의 모양은 이 화살표 모양의 변형으로 볼 수 있다.

한어다공능자고 사이트에 따르면, 갑골문과 금문에서 이 한자는 천간의 넷째 한자로 쓰이고 있다. 중국의 첫 왕조인 상나라에서는 임금의 호칭으로 천간 글자를 이용했는데, 이 丁이 들어가는 임금 중에 상나라를 다시 일으킨 무정(武丁)이 있다. 그의 치세를 무정중흥(武丁中興)이라 하며, 《상서》의 한 편인 〈열명〉의 주인공인 현인 부열(傅說)을 등용하고 귀방을 정벌하는 등 안팎으로 상나라의 정치와 위신을 새롭게 했다. 현재 발굴된 갑골문의 70% 가량이 제작된 시기가 바로 이 무정의 치세였다. 무정 본인뿐만 아니라, 무정의 왕후인 부호(婦好)도 중국 역사상 기록이 남은 최초의 여성 장군으로 유명하며, 안양시 샤오툰 은허 유적에서 그 묘가 발굴되었다.

丁은 천간 외에도 남자를 가리키는 장정(壯丁)이라는 낱말에 활용되고 있다. 이와 관련되어 슬픈 역사가 있는 낱말로 백정(白丁)이 있는데, 여기에서 백(白)은 원래 아무 것도 없는 평범함을 가리키는 뜻으로 백정이란 평범한 남자를 가리키는 말이었다. 고려 시대까지만 해도 그랬는데, 조선에 들어와서 차별을 받는 직역인 도축업에 종사하는 양수척(楊水尺)을 양성화하기 위해 이들에게 '새로운 백정'이란 뜻으로 신백정(新白丁)이란 이름을 붙여 주면서 백정이란 낱말이 변질되고 만다. 곧 기존까지 백정으로 불린 평민들이 신백정과 같은 취급을 받는 것을 거부하면서, 원래는 일반 백성을 가리키는 말이던 백정은 도축업자를 낮춰 부르는 말이 되고 말았다. 지금은 도축업자 차별 의식이 많이 옅어졌다 하나 만화 《식객》에서 이를 주제로 하는 편이 있을 만큼 이는 한국에서 뿌리 깊은 사회 문제였다. 또 이 사례는 차별 의식을 없애기 위해 차별 대상을 일컫는 기존 명칭을 폐기하고 새로운 명칭을 만드는 정치적 올바름 운동에도 경종을 울리는데, 차별 의식이 사라지지 않은 채 명칭만 바꾸면 얼마 못 가 새 명칭에도 차별 의식이 그대로 옮겨온다는 것이다.

이 백정이라는 말에서 인간백정(人間白丁)이란 말도 나왔는데, 원래 어원으로는 그냥 평범한 사람을 가리켜야 할 이 말은 도축업자 백정의 뜻에서 파생되어 사람을 백정처럼 도축하는 연쇄살인범이나 대량학살자를 가리키는 말이 되었다. 예를 들면 소련의 스탈린의 별명이 대숙청, 우크라니아 대기근 등으로 사람을 많이 죽였다 해 “조지아의 인간백정”이다. 그는 현대 러시아의 전신인 소련을 통치했지만, 러시아 제국에 복속되어 있던 조지아 태생으로 민족으로 따지면 조지아계다.

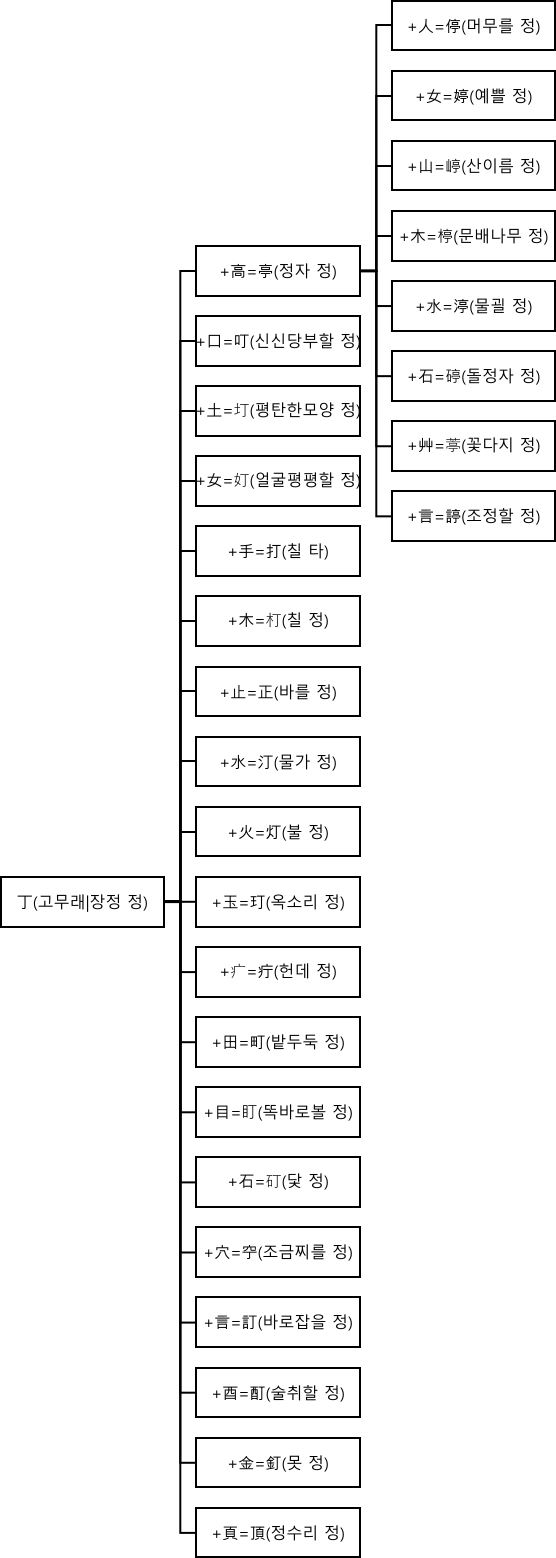

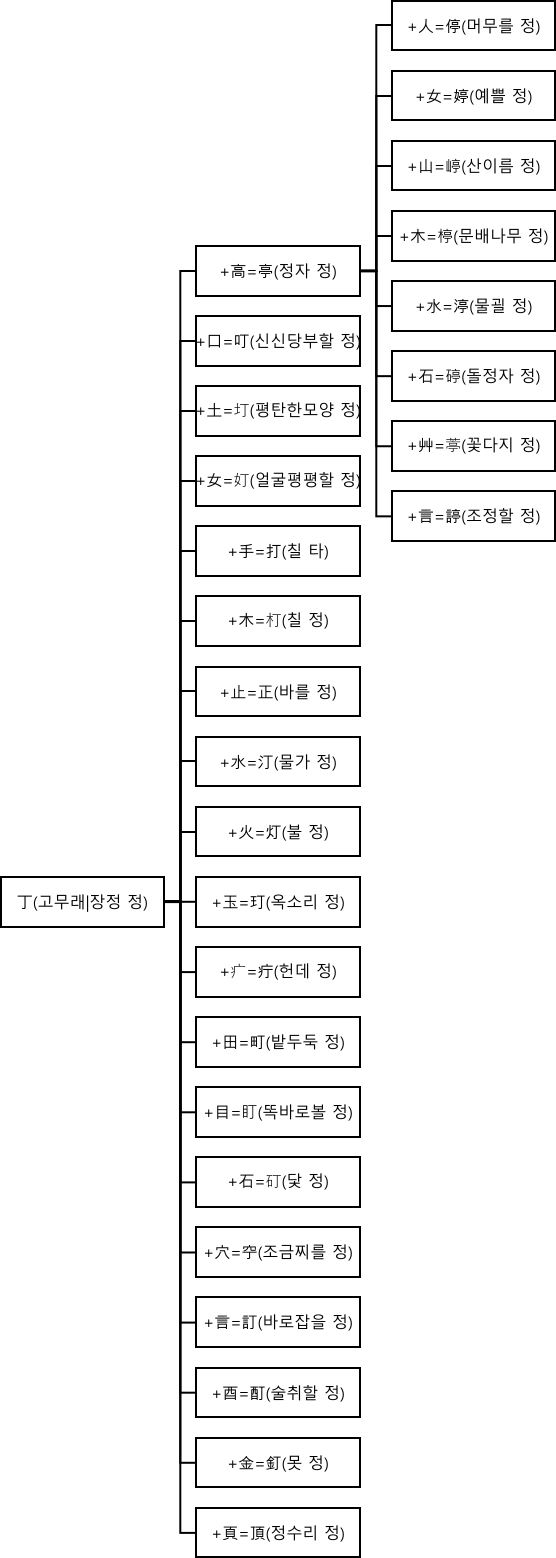

丁(고무래/장정 정, 정묘호란(丁卯胡亂), 장정(壯丁) 등. 어문회 4급)에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

丁+高(높을 고)=亭(정자 정): 정자(亭子), 팔각정(八角亭) 등. 어문회 준3급

丁+口(입 구)=叮(신신당부할 정): 정녕(丁寧/叮寧), 봉정상(蜂叮傷: 벌에게 쏘인 상처) 등. 인명용 한자

丁+土(흙 토)=圢(평탄한모양 정): 인명용 한자

丁+女(계집 녀)=奵(얼굴평평할 정): 인명용 한자

丁+手(손 수)=打(칠 타): 타개(打開), 구타(毆打) 등. 어문회 5급

丁+木(나무 목)=朾(칠 정): 인명용 한자

丁+止(그칠 지)=正(바를 정): 정의(正義), 수정(修正) 등. 어문회 준7급

丁+水(물 수)=汀(물가 정): 정선(汀線: 해안선), 장정(長汀: 길게 뻗친 바닷가) 등. 어문회 2급

丁+火(불 화)=灯(불 정): 인명용 한자

丁+玉(구슬 옥)=玎(옥소리 정): 어문회 준특급

丁+疒(병들어기댈 녁)=疔(헌데 정): 정(疔: 못과 같은 부스럼), 면정(面疔: 얼굴에 생기는 정창) 등. 인명용 한자

丁+田(밭 전)=町(밭두둑 정): 정보(町步: 땅 넓이의 단위로, 3천 평), 정휴(町畦: 밭둑이나 밭이랑) 등. 어문회 1급

丁+目(눈 목)=盯(똑바로볼 정): 인명용 한자

丁+石(돌 석)=矴(닻 정): 인명용 한자(碇과 동자)

丁+穴(구멍 혈)=䆑(조금찌를 정): 인명용 한자

丁+言(말씀 언)=訂(바로잡을 정): 정정(訂正), 수정(修訂) 등. 어문회 3급

丁+酉(닭 유)=酊(술취할 정): 명정(酩酊), 주정(酒酊) 등. 어문회 1급

丁+金(쇠 금)=釘(못 정): 정두(釘頭: 못대가리), 압정(押釘) 등. 어문회 1급

丁+頁(머리 혈)=頂(정수리 정): 정상(頂上), 절정(絕頂) 등. 어문회 준3급

亭에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

亭+人(사람 인)=停(머무를 정): 정지(停止), 조정(調停) 등. 어문회 5급

亭+女(계집 녀)=婷(예쁠 정): 요뇨정정(嫋嫋婷婷: 여자의 자태가 간드러지고 아름다움) 등. 인명용 한자

亭+山(메 산)=嵉(산이름 정): 인명용 한자

亭+木(나무 목)=楟(문배나무 정): 인명용 한자

亭+水(물 수)=渟(물괼 정): 정수(渟水: 괸 물), 정박(碇泊/渟泊) 등. 어문회 준특급

亭+石(돌 석)=碠(돌정자 정): 인명용 한자

亭+艸(풀 초)=葶(꽃다지 정): 정력(葶藶: 더덕냉이), 정력자(葶藶子: 꽃다지씨) 등. 인명용 한자

亭+言(말씀 언)=諪(조정할 정): 어문회 준특급

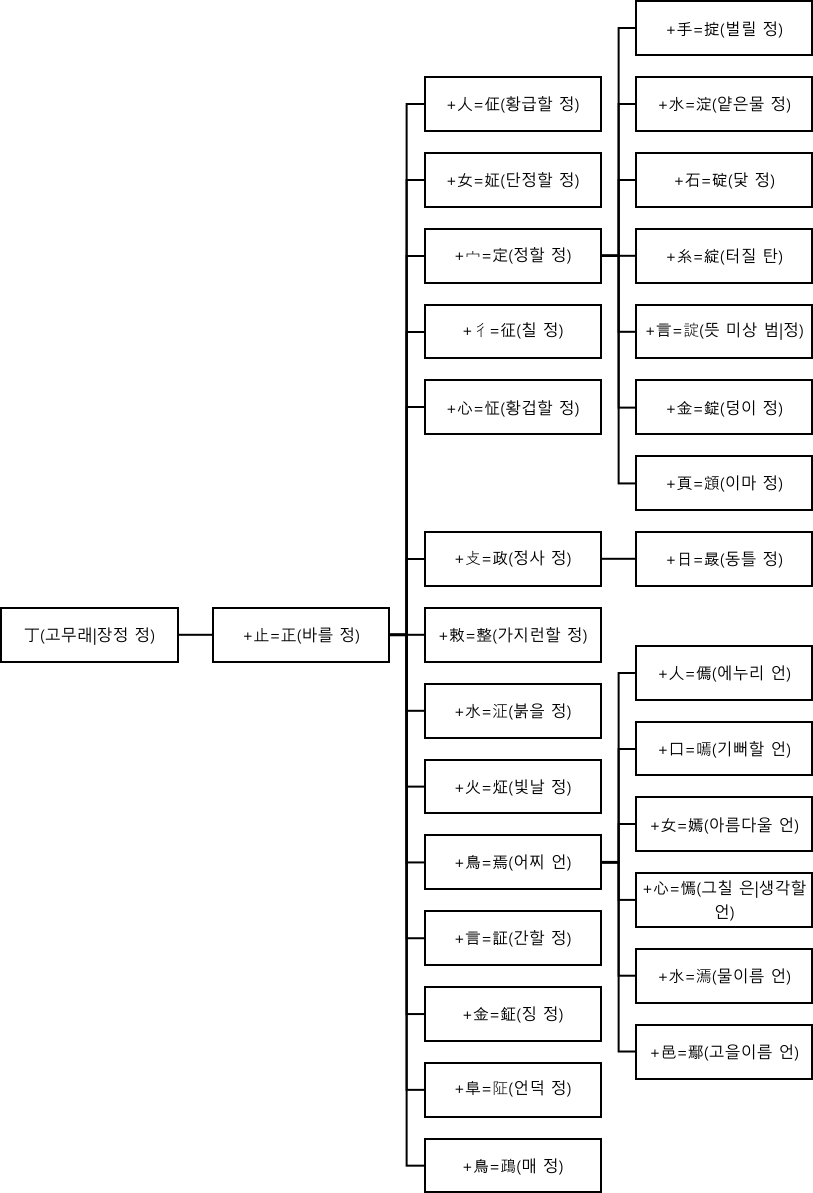

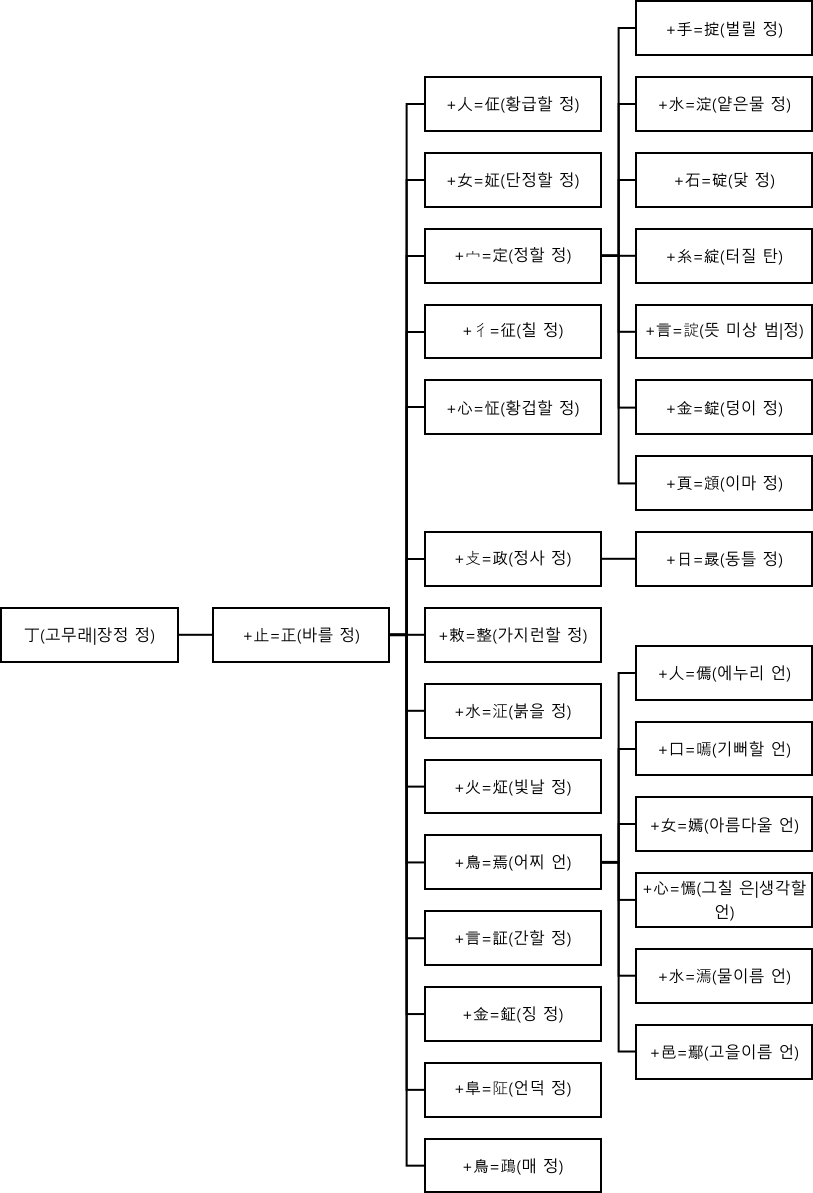

正에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

正+人(사람 인)=佂(황급할 정): 정종(佂伀: 황급한 모양. 《방언》) 등. 인명용 한자

正+女(계집 녀)=姃(단정할 정): 어문회 준특급

正+宀(집 면)=定(정할 정): 정기(定期), 계정(計定) 등. 어문회 6급

正+彳(자축거릴 척)=征(칠 정): 정복(征服), 원정(遠征) 등. 어문회 준3급

正+心(마음 심)=怔(황겁할 정): 정충(怔忡: 심한 정신적 자극을 받거나 심장이 허할 때 가슴이 울렁거리고 불안한 증상), 기허정충(氣虛怔忡: 기허로 몹시 가슴이 두근거리는 병) 등. 인명용 한자

正+攴(칠 복)=政(정사 정): 정치(政治), 재정(財政) 등. 어문회 준4급

正+敕(조서 칙)=整(가지런할 정): 정리(整理), 조정(調整) 등. 어문회 4급

正+水(물 수)=泟(붉을 정): 인명용 한자

正+火(불 화)=炡(빛날 정): 박정(朴炡: 조선 중기의 문신) 등. 어문회 준특급

正+鳥(새 조)=焉(어찌 언): 언감생심(焉敢生心), 종언(終焉) 등. 어문회 3급

正+言(말씀 언)=証(간할 정): 인명용 한자

正+金(쇠 금)=鉦(징 정): 정(鉦: 징), 고정(鼓鉦: 북과 징) 등. 어문회 준특급

正+阜(언덕 부)=阷(언덕 정): 인명용 한자

正+鳥(새 조)=鴊(매 정): 인명용 한자

定에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

定+手(손 수)=掟(벌릴 정): 인명용 한자

定+水(물 수)=淀(얕은물 정): 어문회 준특급

定+石(돌 석)=碇(닻 정): 정박(碇泊), 군함정계소(軍艦碇繫所) 등. 어문회 1급

定+糸(가는실 멱)=綻(터질 탄): 탄로(綻露), 파탄(破綻) 등. 어문회 1급

定+言(말씀 언)=諚(뜻 미상 범|정): 인명용 한자

定+金(쇠 금)=錠(덩이 정): 정제(錠劑: 알약), 당의정(糖衣錠) 등. 어문회 1급

定+頁(머리 혈)=顁(이마 정): 인명용 한자

政에서 파생된 한자는 다음과 같다.

政+日(날 일)=晸(동틀 정): 어문회 준특급

焉에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

焉+人(사람 인)=傿(에누리 언): 인명용 한자

焉+口(입 구)=嘕(기뻐할 언): 인명용 한자

焉+女(계집 녀)=嫣(아름다울 언): 인명용 한자

焉+心(마음 심)=㥼(그칠 은|생각할 언): 인명용 한자

焉+水(물 수)=漹(물이름 언): 인명용 한자

焉+邑(고을 읍)=鄢(고을이름 언): 인명용 한자

丁에서 파생된 한자들. 正에서 파생된 한자들은 따로 표시.

丁+止=正에서 파생된 한자들.

丁+止=正에서 파생된 한자들.

왼쪽부터 亭의 제계 문자, 진(晉)계 문자, 진(秦)계 문자, 소전, 진(秦) 예서, 전한 예서, 후한 예서. 출처: 小學堂

왼쪽부터 亭의 제계 문자, 진(晉)계 문자, 진(秦)계 문자, 소전, 진(秦) 예서, 전한 예서, 후한 예서. 출처: 小學堂

정자 정(亭)은 다른 전국시대 문자에서는 소전과 마찬가지로 높은 건물을 뜻하는 높을 고(高)의 생략형과 丁의 결합이 뚜렷이 보이는데, 제나라 쪽 문자에서는 高의 지붕과 丁만 남았다. 《설문해자》에서는 “백성이 안정되게 있는 곳이다. 정자에는 다락[樓]이 있다. 높을 고(高)의 생략형이 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타낸다.”라고 풀이했다. STEDT에서는 고정된, 세워진을 뜻하는 원시중국티베트어 *m/s-diŋ를 어원으로 보아, 정할 정(定)과 동원어라 했다. 쉬슬러는 티베트버마어파의 일종으로 인도 미조람 주에 사는 미조인들의 언어인 미조어에서 서다를 뜻하는 ding이나 중국티베트어의 일종으로 인도 시킴 주 근방에 사는 렙차인들의 언어인 렙차어에서 곧추 선이란 뜻이 있는 ᰌᰧᰵ (diŋ)과 연관지었다.

머무를 정(停)은 쉬슬러가 亭과 연관지었는데, 사람이 정자에 머무른다는 것으로 보인다.

이외의 다른 亭이 들어간 한자들은 일상 생활에 자주 쓰이는 한자는 아닌데, 예쁠 정(婷)은 그 구별하기 어렵다는 한국인과 중국인 이름을 그나마 구분하게 해 주는 표지가 된다. 중국 여자 이름에 주로 쓰이기 때문이다. 중국인은 이름에 같은 글자를 반복하는 첩어도 잘 쓰기 때문에 한국인이 보기에는 이상한 팅팅(婷婷)이란 이름도 찾아볼 수 있다. 그런데 엉뚱하게도 조선 성종의 형인 월산대군의 이름이 바로 이 婷이다.

打의 소전. 출처: 小學堂

丁이 소리를 나타내는 한자 중에 특이한 것이 칠 타(打)다. 지금의 음으로는 丁이 소리 부분임을 믿기가 어려운데, 《설문해자》에서도 “치는 것[擊]이다. 손 수(手)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타낸다.”라고 하고 있고 《광운》에서도 반절로 음을 뎡(한국어의 구개음화 법칙에 따르면 '정'으로 바뀜)으로 표시하고 있어 원래 음이 '정'이었음을 알 수 있다. 《강희자전》에서는 표제음을 '정'으로 하고 '타'를 둘째 음으로 실었으나, 조선 시대의 한자 교습 책인 《훈몽자회》에서도 이 한자의 훈음을 '틸 타'라고만 하고 있어 이때 이미 '타' 음이 지배적이었음을 알 수 있다. 《강희자전》에서는 이 한자가 칠 달(撻)의 속자로 쓰이다가 혼동되면서 본음까지도 撻에서 넘어온 '타'가 되었다고 설명했다. 중국어는 후세에 갈수록 받침이 사라지는 경향을 보이기 때문에 撻에서 넘어온 음이 '달'이 아니라 '타'가 된 것이다. 이렇게 설명하고 나니 이 한자는 소리로 찾아가는 한자에서 丁이 아니라 達의 소리 부분인 큰 대(大)에서 설명해야 했나 싶은 생각이 뒤늦게 든다(아직 大 편은 없지만).

이 원음이 그대로 남았으면 지금 말하는 타자, 타격, 안타가 아니라 정자, 정격, 안정이라고 했을 것이다. “LG 트윈스의 4번 정자, 쳤습니다! 이 정구는… 담장 맞고 나옵니다! 2정점 적시 2루정!”

왼쪽부터 正의 갑골문, 금문 1, 2, 제계 문자, 진(晉)계 문자, 초계 문자, 고문 1, 2, 소전. 출처: 小學堂

바를 정(正)은 《설문해자》에서는 그칠 지(止)와 한 일(一)의 회의자로 보았고, 두 고문은 각각 위 상(丄: 上의 고문), 一과 발 족(足)이 止와 결합한 것으로 보았다. 그러나 갑골문과 금문을 보면 止 위에 있는 것이 丁임을 알 수 있다. 즉 止가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내는 형성자였다. 한어다공능자고 사이트에 따르면 본래 이 한자는 止가 나타내는 대로 멀리 나아가다는 뜻으로, 원정, 정복을 뜻하는 한자인 칠 정(征)의 원래 형태였으며, 갑골문과 금문에서도 正을 征의 뜻으로 사용하고 있다고 한다.

마티소프는 이 正에서 원시중국티베트어에서 좋은, 참된, 곧은을 뜻하는 *m-tjak/ŋ ~ tik/ŋ이라는 어근을 상정했고, 또 곧은을 뜻하는 *t(r)waŋ를 상정했다. 이와 비슷한 말로는 네팔의 소수민족 체팡인들이 쓰는 체팡어의 धेङ्सा (dʰeŋ), 미얀마·인도·중국의 접경지대에 사는 징포인들의 언어인 징포어의 ding, 티베트어의 དྲང་པོ (drang po), 버마어 တန်း (tan:) 등이 있는데, 모두 곧은이라는 뜻이 있다. 이에서 곧게 나아가다는 뜻의 征, 바로잡다는 뜻에서 정치의 政, 정리한다는 뜻의 整이 도출되었다고 한다.

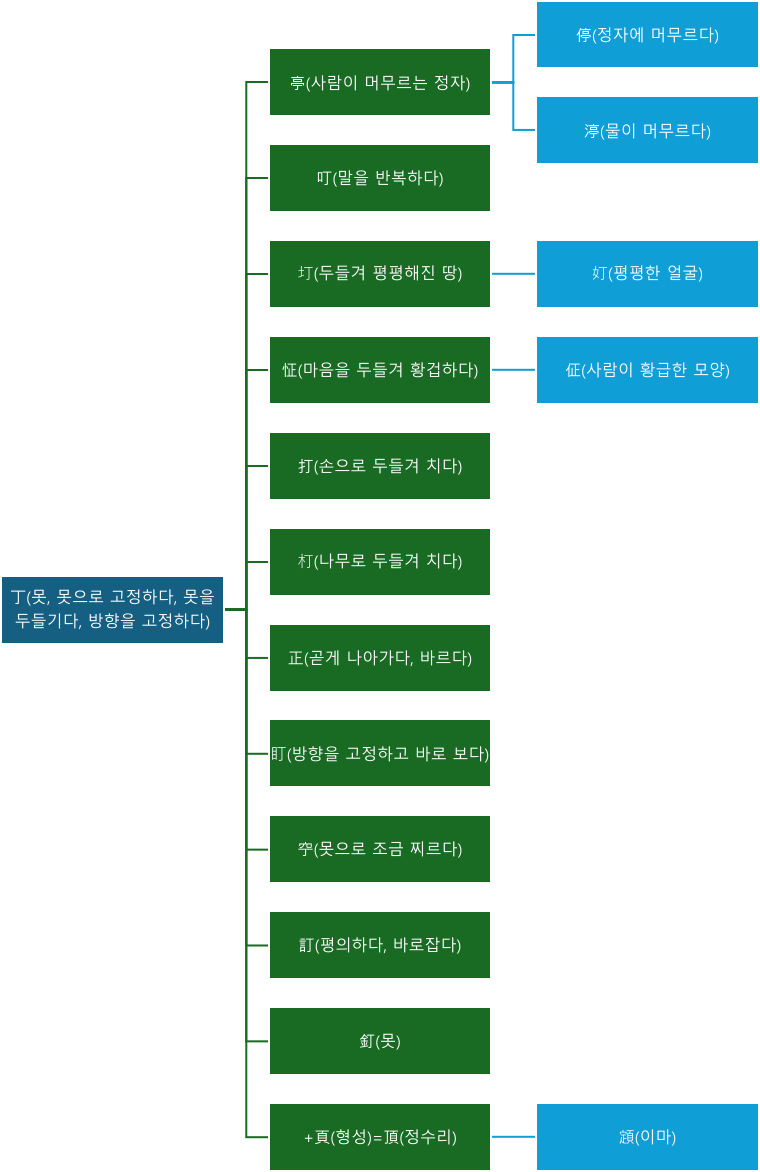

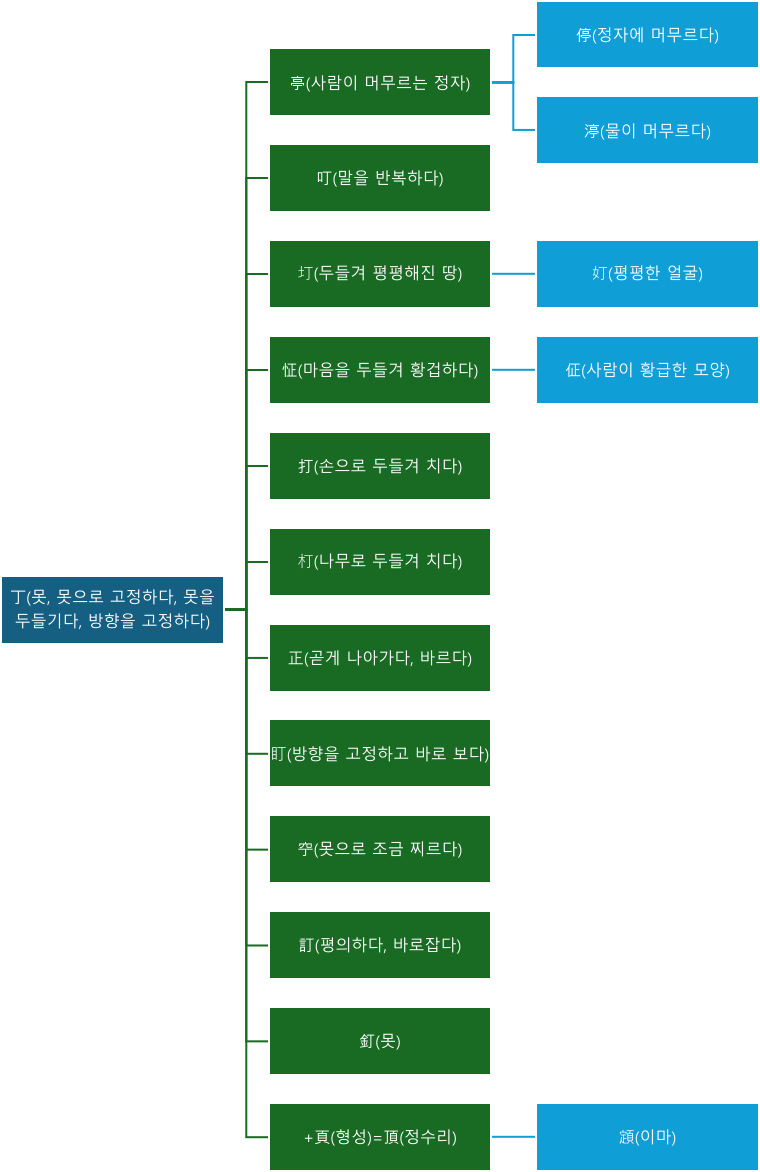

丁이 못을 뜻한다면, 못으로 박아서 고정한다는 것에서 定, 亭, 停이 나오고, 방향이 고정된다는 것에서 곧게 나아간다, 더 나아가 곧다, 바르다는 뜻으로 正, 征, 政, 整이 파생되었을 것 같다.

왼쪽부터 頂의 금문, 주문, 소전, 혹체. 출처: 小學堂

정수리 정(頂)은 지금은 소전의 형태에 따라 丁이 소리를 나타내는데, 금문과 주문에서는 丁 대신 솥 정(鼎)이 소리를 나타낸다. 혹체는 머리 위에 머리털까지 그린 머리 수(首, 옛날에는 윗부분이 巛 모양이었음)를 겹친 듯한 모양이다. STDET에서는 원시중국티베트어에서 윗부분을 뜻하는 *s-tjaŋ에서 나온 말이라고 하는데, 그렇다면 소리 부분이 定인 이마 정(顁)도 어원이 같을 것 같다. 정수리는 사람의 머리 맨 위에 있으므로, 이에서 조직의 가장 위에 있는 사람을 가리키는 데에도 이 한자가 쓰인다. 예를 들면 국가나 조직의 수뇌를 뜻하는 정상(頂上)으로, 이들이 모이면 정상회담(頂上會談)이 열린다.

왼쪽부터 焉의 진(晉)계 금문, 소전, 진(秦) 예서, 전한 예서, 후한 예서. 출처: 小學堂.

어찌 언(焉)은 《설문해자》에서는 어떤 새의 모양을 본뜬 상형자로 보았으나, 전국시대 중산국 유물에서 발굴된 금문을 통해 바를 정(正)이 뜻을 나타내고 새 조(鳥)가 소리를 나타내는 형성자로 분석되었다. 후대 예서에서도 위쪽에 正의 모습이 엿보인다. 본디는 특정한 새를 가리키는 말이었으나 가차되어 어조사로 쓰이게 된 것으로 보인다. 어조사로는 두 가지 뜻이 있는데, 하나는 어지(於之)가 융합한 것으로 쉬슬러에 따르면 어(於)에 지시사를 만드는 접사 -n(之에 해당)이 붙어 '이에', '여기'를 뜻하게 되었다. 다른 하나는 '어찌'로, 쉬슬러는 어조사로 같은 뜻인 편안할 안(安)의 변형으로 추측했다. 일상 용어 중에 언감생심(焉敢生心)은 “어찌 감히 그런 마음을 먹으랴?”라는 말로, 焉을 어찌의 뜻으로 쓴 예다.

터질 탄(綻)은 《설문해자》에 나오지 않는데, 대신 음이 비슷한 옷벗어멜 단(袒)을 “옷을 꿰맨 것이 터지는 것이다. 옷 의(衣)가 뜻을 나타내고 아침 단(旦)이 소리를 나타낸다.”라 하고 있어 《설문해자주》에서는 이 글자가 바로 綻이라고 주석했다. 袒은 웃통을 벗어 상반신을 노출하는 행위를 가리키는데, 옷이 터질 때나 옷을 벗을 때나 옷으로 가린 것이 드러난다는 점에서는 통한다. 이 한자는 많이 쓰이지는 않으나, 옷이 찢어져 터지듯 계획이 어그러진다는 뜻의 파탄(破綻)이나 옷이 터져 드러나듯 숨긴 것이 드러난다는 뜻의 탄로(綻露)라는 낱말에 쓰이고 있다. 예나 지금이나 음이 정(定)보다는 단(旦)에 가까운데 袒을 대신해 綻이 쓰이고 있는 게 신기하다.

丁이 소리를 나타내는 한자들은 한국 한자음으로는 焉과 그 파생자들과 綻을 제외하면 모두 음이 '정'이지만, 중국어로는 丁에서 파생된 한자들은 '딩', 正에서 파생된 한자들은 '정', 定에서 파생된 한자들은 '딩'으로 차이가 있다. 삼국지에 나오는 조자룡의 고향은 중국 허베이성의 정딩현(正定縣)이라는 곳인데 한국 한자음으로는 '정정현'이 된다. 원래 이름은 진정(眞定)이었으나 청나라 옹정제를 피휘해 지금의 이름으로 고쳤다. 옛날 중국인은 현보다는 상위 행정구역인 군을 자기 고향의 대표로 여겼기에 조자룡을 소개할 때에는 진정의 조자룡이 아니라 상산의 조자룡이라고 하는 게 보통이지만. 현대 중국어의 '딩'은 옛 중국어 발음 '뎡'이 변화한 것이다. 한국 한자음은 원음을 한국어의 음운 현상에 맞게 고쳐서 읽으며, '뎡'이라는 음은 한국어에서 반모음 j 앞의 디귿 발음이 불안정하므로 구개음화를 거쳐 '정'으로 바뀌었다.

丁에서 파생된 한자들은 못, 나아가 못으로 고정하다, 고정되어 정지하다, 방향이 고정되어 똑바르다, 나아가다 등으로 뜻이 확장되었다.

亭(정자 정)은 高(높을 고)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못으로 고정하듯 사람이 머무르는 건물을 뜻한다.

停(머무를 정)은 人(사람 인)이 뜻을 나타내고 亭이 소리를 나타내며, 亭의 뜻에 따라 사람이 정자에 머무르는 것을 뜻한다.

渟(물괼 정)은 水(물 수)가 뜻을 나타내고 亭이 소리를 나타내며, 亭의 뜻에 따라 물이 머무르는 곳을 뜻한다.

碠(돌정자 정)은 石(돌 석)이 뜻을 나타내고 亭이 소리를 나타내며, 亭의 뜻에 따라 돌로 만든 정자를 뜻한다.

叮(신신당부할 정)은 口(입 구)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못을 두들기듯 말을 반복해 신신당부하는 것을 뜻한다.

圢(평탄한모양 정)은 土(흙 토)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못을 두들기듯 땅을 두들겨 평평하게 한 것을 뜻한다.

奵(얼굴평평할 정)은 女(계집 녀)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 圢의 뜻에 따라 얼굴이 평평한 것을 뜻한다.

怔(황겁할 정)은 心(마음 심)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못을 두들기듯 마음을 두들겨 황겁한 것을 뜻한다.

佂(황급할 정)은 人(사람 인)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 怔의 뜻에 따라 사람이 마음이 황급하게 행동함을 뜻한다.

打(칠 타)는 手(손 수)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 손으로 못을 두들기듯 치는 것을 뜻한다.

朾(칠 정)은 木(나무 목)이 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 나무로 못을 두들기듯 치는 것을 뜻한다.

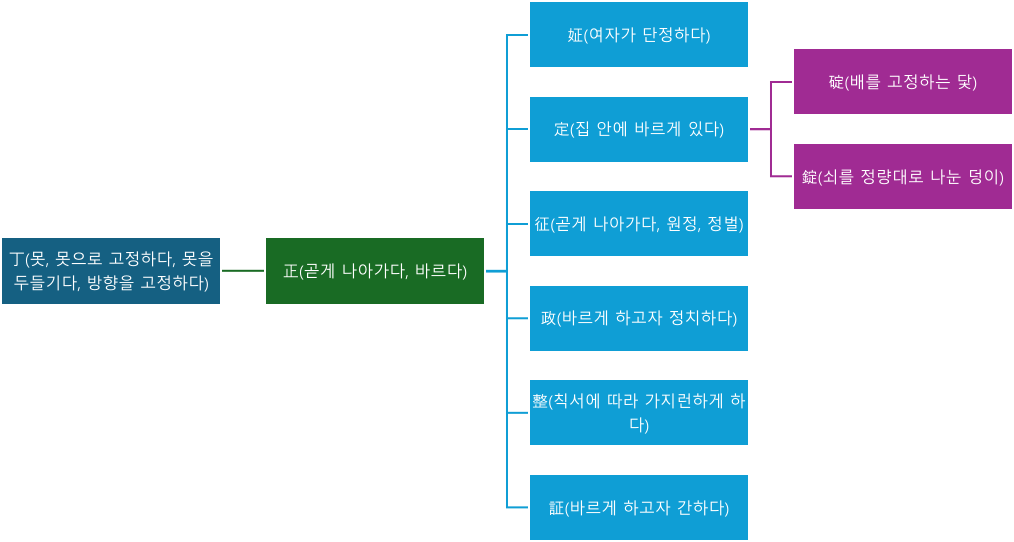

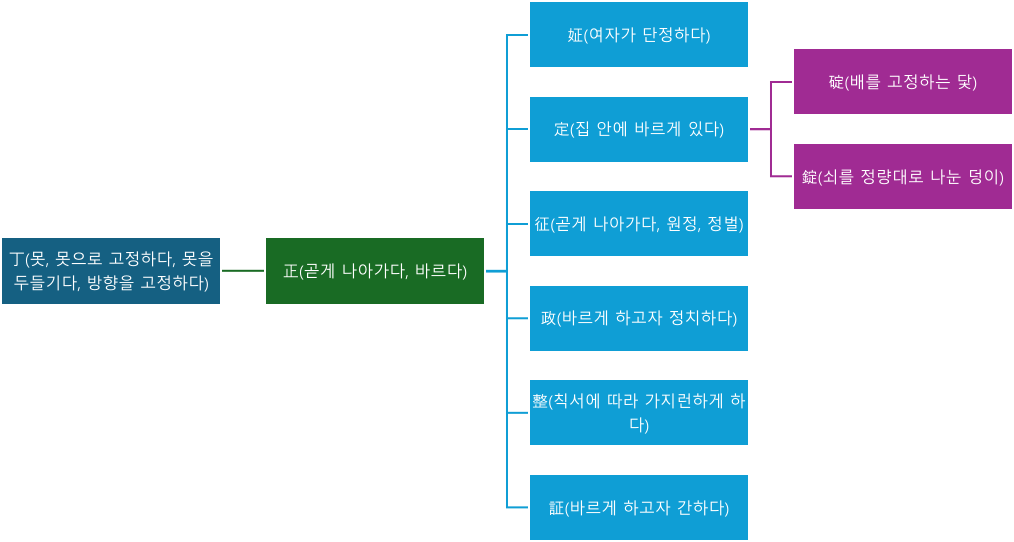

正(바를 정)은 止(그칠 지)가 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 곧게 나아가는 것, 나아가 바른 것을 뜻한다.

姃(단정할 정)은 女(계집 녀)가 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 正의 뜻에 따라 여자가 단정한 것을 뜻한다.

定(정할 정)은 宀(집 면)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 正의 뜻에 따라 집 안에 바르게 있는 것을 뜻한다.

碇(닻 정)은 石(돌 석)이 뜻을 나타내고 定이 소리를 나타내며, 定의 뜻에 따라 배가 정해진 곳에 있게 하는 닻을 뜻한다. 矴(닻 정)도 마찬가지다.

錠(덩이 정)은 金(쇠 금)이 뜻을 나타내고 定이 소리를 나타내며, 定의 뜻에 따라 쇠를 정해진 분량만큼 나눈 덩이를 뜻한다.

征(칠 정)은 彳(자축거릴 적)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 正의 뜻에 따라 곧게 나아가는 것, 나아가 원정, 정벌을 뜻한다.

政(정사 정)은 攴(칠 복)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 正의 뜻에 따라 바르게 하고자 통치하는 것, 곧 정치를 뜻한다.

整(가지런할 정)은 敕(조서 칙)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 正의 뜻에 따라 칙서에 따라 바르게 하는 것, 나아가 가지런하게 하는 것을 뜻한다.

証(간할 정)은 言(말씀 언)이 뜻을 나타내고 正이 소리를 나타내며, 正의 뜻에 따라 말로써 바르게 하고자 간하는 것을 뜻한다. '증거 증'이란 훈음은 證의 이체자 용법이다.

盯(똑바로볼 정)은 目(눈 목)이 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못으로 고정되듯 곧게 바라보는 것, 곧 똑바로 보는 것을 뜻한다.

䆑(조금찌를 정)은 穴(구멍 혈)이 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못으로 찌르듯 조금 찌르는 것을 뜻한다.

訂(바로잡을 정)은 言(말씀 언)이 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못을 두들기듯 여러 사람의 의견으로 서로 조정하는 평의를 뜻하며, 이에서 바로잡다는 뜻이 인신되었다.

釘(못 정)은 金(쇠 금)이 뜻을 나타내고 丁이 소리를 나타내며, 丁의 뜻에 따라 못을 뜻한다.

또 定에서 파생된 글자는 頂의 뜻에 따라 윗부분을 뜻하기도 한다.

顁(이마 정)은 頁(머리 혈)이 뜻을 나타내고 定이 소리를 나타내며, 頂의 뜻에 따라 머리의 윗부분인 이마를 뜻한다.

이상의 관계를 나타내면 다음과 같다.

丁에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

丁+止=正에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

丁+止=正에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

요약

丁은 고을, 못, 정수리에서 유래했다는 여러 설들이 있다.

丁에서 亭(정자 정)·叮(신신당부할 정)·圢(평탄한모양 정)·奵(얼굴평평할 정)·打(칠 타)·朾(칠 정)·正(바를 정)·汀(물가 정)·灯(불 정)·玎(옥소리 정)·疔(헌데 정)·町(밭두둑 정)·盯(똑바로볼 정)·矴(닻 정)·䆑(조금찌를 정)·訂(바로잡을 정)·酊(술취할 정)·釘(못 정)·頂(정수리 정)이 파생되었고, 亭에서 停(머무를 정)·婷(예쁠 정)·嵉(산이름 정)·楟(문배나무 정)·渟(물괼 정)·碠(돌정자 정)·葶(꽃다지 정)·諪(조정할 정)이, 正에서 佂(황급할 정)·姃(단정할 정)·定(정할 정)·征(칠 정)·怔(황겁할 정)·政(정사 정)·整(가지런할 정)·泟(붉을 정)·炡(빛날 정)·焉(어찌 언)·証(간할 정)·鉦(징 정)·阷(언덕 정)·鴊(매 정)이 파생되었고, 政에서 晸(동틀 정)이, 焉에서 傿(에누리 언)·嘕(기뻐할 언)·嫣(아름다울 언)·㥼(그칠 은|생각할 언)·漹(물이름 언)·鄢(고을이름 언)이 파생되었다.

丁은 파생된 한자들에 못, 못을 두들기듯 두들기다, 못으로 고정하다, 방향을 고정하다 등의 뜻을 부여한다.