어렸을 때 여자애들이 그렇게 싫었다. 허구한 날 끼리끼리 모여서 시시콜콜한 수다를 밑도 끝도 없이 쏟아내는 그들이 곁에 있을 때의 피곤함이란. 꺄악꺄악 고막을 자극하는 하이톤의 비명소리도 듣기 싫었다. 나보고 부르라면 부끄러워서 죽을 것 같은 노래와 낯간지러운 춤의 동방신기가 뭐가 좋다고 오빠오빠 하며 헬렐레하는지 이해가 안 됐다. 아주 넌덜머리가 났다.

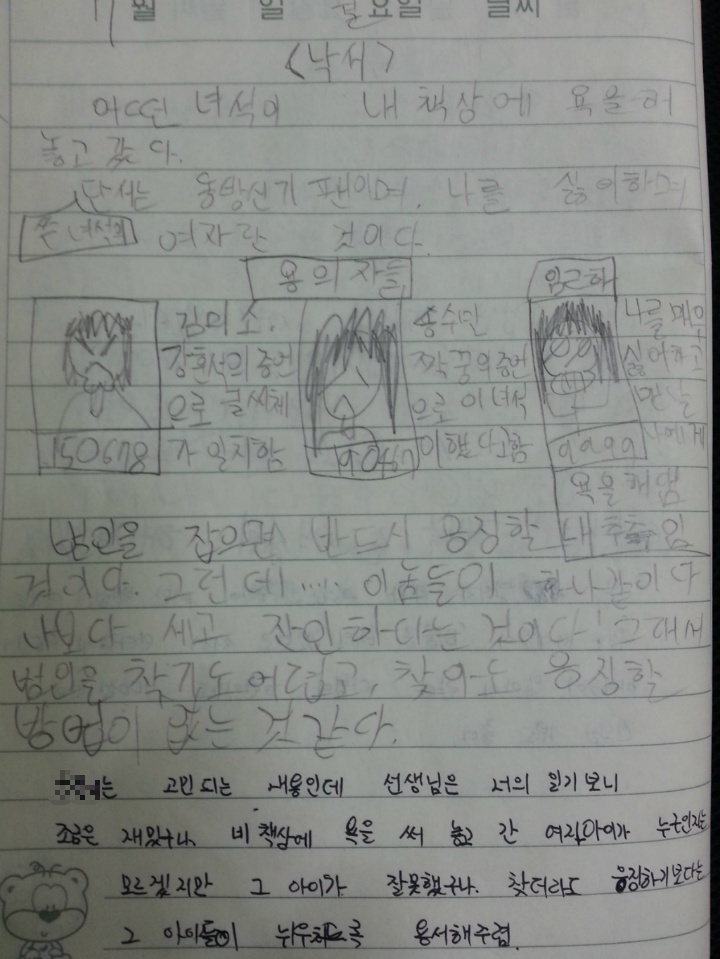

초등학교 6학년 초, 쉬는시간에 잠시 화장실에 다녀오니 내 책상이 욕설과 낙서로 도배되어 있었다. 얼마 전에도 이랬는데 또? 공격당했단 생각에 화가 머리 끝까지 뻗쳤다. 복수심에 불타 근처 자리에 있었던 친구들을 붙잡고 누가 그랬는지 물어봤지만 전부 말이 다르다. 사실 누가 했는지 짐작이 간다. 평소에도 내게 시비를 걸고 못되게 구는 놈이다. 착하고 쿨한 내가 참는다. 사실 좀 무섭다. 왜냐면 걔는 우리 학년 여자애들의 대빵이었기 때문이다. 지금도 여자애들과 사이가 안 좋은데 여왕벌을 건드리면 벌집이 될 것이 분명했다. 어디 두고보자. 언제 한번 반드시 혼꾸멍을 내줄 것이다. 응징할테야.

시간이 흘러 크리스마스 이브, 옆 시의 도서관에서 책을 읽고 집으로 돌아오는 길. 벌써 밤 9시가 다 되어서 어둡다. 아파트단지 입구부터 가로수가 반짝이는 전구를 주렁주렁 달고 늘어서있고 중앙에 커다란 크리스마스 트리를 세워놔서 성탄절 분위기가 물씬 났다. 트리 앞에서 관리사무소 아저씨가 커다란 케이크를 잘라서 나눠주고 있었다. 그곳에서 혼자 케이크를 우물우물 먹고 있던 여자아이가 갑자기 야! 하고 불렀다. 어라. 그놈이다, 내 책상에 똥칠한 여왕벌. 쟤 우리 아파트에 살았나?

"헤이!"

"어."

"어디 갔다오는 길이야?"

"옆동네 도서관."

"거기까지 갔어? 버스타고 가야 되잖아."

"응."

"엄청 늦게까지 있었네."

"그러게."

"하, 춥다."

"춥네."

"케이크, 안 먹어? 맛있어."

"안 먹어."

크리스마스라 들떴는지 만면에 웃음꽃이 가득했다. 목도리를 둘둘 감고 있는데 볼이 시려운지 발갛다. 칼바람이 불자 목도리뭉치에 고개를 푹 파묻고 발을 동동 구르면서도 생글생글 웃는 그 모습에 살짝 빈정이 상했다. 뭐가 그리 즐겁냐고 쏘아붙이고 싶었지만 참았다.

"중학교, A중학교로 가던가? 너."

"아니. B중학교."

"응? 왜? 너 A중학교 간다고 들었던 것 같은데."

"교육청 가서 바꿨어."

"왜? 왜?"

"거기 밥이 맛있대."

"그렇구나. 4차원 외계인다운 이유네."

그 아이는 웃긴지 푸하하 웃음을 터뜨렸지만 난 진심이었다. 3년동안 먹을 급식인데 기왕이면 맛있는 곳으로 가야지. 당연한 거 아냐? 게다가 그곳은 급식이 정말 맛있기로 유명한 곳이었다. 웃음거리가 될 이유가 없었다. 밥을 무시하다니, 역시 똥같은 놈이다.

"너라면 거기 가서도 잘할거야. 힘내."

"응. 고마워."

"맛있는 밥도 먹고."

"아하하."

뜬금없이 격려를 받아서 얼떨결에 감사까지 해버렸다. 이러면 안되는데. 당황했지만 방긋방긋 웃는 그 얼굴에 나도 픽 웃어버리고 말았다. 스스로를 배신한 느낌이었다. 내 분노는 겨우 이 정도였구나. 하지만 별로 기분나쁘지 않았다. 오늘은 크리스마스 이브니까.

"그럼 난 이만 가볼게. 메리 크리스마스."

"가라."

손을 흔들어 인사를 나누곤 헤어져서 집으로 돌아왔다. 결국 낙서에 대해서 한마디도 꺼내지 못했다. 바보 바보 바-보. 뭘 그리 친한 척 얘기를 나눴을까. 모질지 못하긴. 메리 크리스마스는 얼어죽을, 바보 크리스마스다. 얼마 후 나는 인근도시의 중학교에 입학했고 그 근처로 이사를 갔다. 이후 원래 살았던 그 동네엔 다시는 올 일이 없었다.

10년이 지났다. 전역하는 날이다. 간부들, 후임들과 인사를 나누고 대대장과 중대장에게 전역신고를 하느라 정신이 없다. 기쁘지만 진이 빠진다. 부대 정문을 나서기 전, 수송부에서 일하고 있는 김하사를 발견했다. 유독 내게 함부로 했던 쓰레기같은 놈이다. 어제 사단사령부에 갔을 때 사단장에게 쓰는 마음의 편지에 네놈의 악행을 모조리 적어냈지. 넌 X댔어 임마.

집으로 가는 버스에서 2년 전 크리스마스 이브에 입대해 지금까지 내게 일어났던 일들을 하나씩 곱씹는다. 돌이켜볼수록 정말 정말 죽도록 괴롭고 실제로 죽을 뻔했던 군생활이었다. 감상에 젖어서 창밖을 멍하니 바라보는데 예전에 살았던 동네가 보인다. 센치해진 탓인지 한번 들렀다 가볼까 하는 생각이 들었고 이내 실행에 옮긴다.

못 본 새에 건물들이 되게 꼬질꼬질해졌다. 건물번호도 지워질랑 말랑. 화단이나 놀이터 상태도 개판이다. 아파트가 돈이 없나. 우중충한 잿빛 콘트리트 더미가 되었다. 나까지 기분이 우울하다. 괜히 왔나. 단지를 거닐다 보니 옛날에 크리스마스 트리가 있었던 곳이 눈에 띄었다. 그 순간, 지금까지 잊고 있었던 그때의 추억이 10년만에 고개를 든다. 지금의 한심한 나에게도 그런 시절이 있었구나, 속으로 감탄한다. 그 아이를 좋아했던 것도 아니고 걔도 마찬가지였을텐데, 진짜진짜 별것도 아닌 이런 B급 추억이 오늘따라 몹시도 소중하게 느껴진다. 훨씬 더 즐겁거나 괴로운 일들이 많았는데 왜일까.

고개를 숙이니 그때 케이크가 놓여졌던 자리에 민들레 한송이가 보도블럭 사이로 고개를 내밀고 있다. 문득 민들레 송이를 불어서 홀씨를 한방에 다

날리면 소원이 이루어진다는 이야기가 떠올랐다. 꺾어서 후우- 하고 분다. 반절이나 남았다. 엄청 싱싱한 놈인지 꽃받침과 홀씨의 결합력이 상당하다. 역시 난 안될놈인갑다. 집에 가서 롤이나 해야지. 오늘은 기필코 골드를 찍고 말리라.

[한줄요약] 내 책상을 더럽힌 애한테 아무 말도 못하고 부들부들하는 찌질한 이야기입니다. 부들부들...